Erich-Kästner-Ring

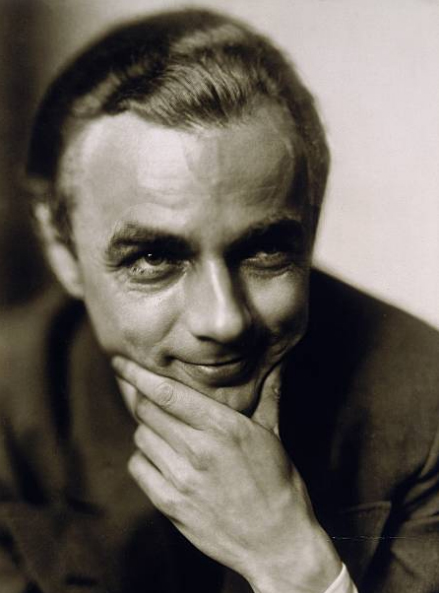

Bramfeld (1979): Erich Kästner (23.2.1899 Dresden – 29.7.1974 München), Schriftsteller, Dichter

Erich Kästners Mutter Ida, geb. Augustin (1871-1951) hatte den Sattlermeister in einer Kofferfabrik, Emil Richard Kästner (1867–1957), nicht aus Liebe geheiratet. So projizierte sie ihre ganze Liebe auf den gemeinsamen Sohn Erich und setzte großen Ehrgeiz daran, dass aus ihm mal etwas „Besseres“ werde. Dafür nahm die Heimarbeiterin noch weitere Arbeit an, eröffnete in ihrem ehelichen Schlafzimmer einen Frisiersalon. Erich Kästner rebellierte nicht gegen diese Mutterliebe, sondern wollte den Erwartungen seiner Mutter stets gerecht werden. „Da sie die vollkommene Mutter sein wollte und war, gab es für mich, die Spielkarte keinen Zweifel: Ich musste der vollkommene Sohn werden. Wurde ich's?“ 1) Zwischen Mutter und Sohn entwickelte sich eine sehr intensive Beziehung. Nachdem Erich Kästner das elterliche Haus verlassen hatte und in Berlin oder auch Leipzig lebte, schrieb er seiner Mutter täglich Briefe, in denen er ihr sogar über seine sexuellen Beziehungen zu Frauen berichtete. So schrieb er ihr z. B. 1926: „es gibt keine leidenschaftlichen Mädchen mehr. Sie haben sich alle schon so zugrunde onaniert, daß sie die Männer einfach nicht mehr brauchen.“

Anfang der 1980er-Jahre gab Kästners Lebensgefährtin Luiselotte Enderle seine Briefe an seine Mutter heraus. „Die Briefe geben Einblick, in Kästners Leben. (…). Ida Kästner wird von ihrem Sohn als patente Frau beschrieben, die noch in späteren Jahren das Friseurhandwerk erlernt und zuhause ihr Geschäft erfolgreich betreibt. Das alles tut sie, um ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu sichern, das heißt, eine gute Schulausbildung und, da Kästner zunächst Lehrer werden will, eine Ausbildung am Lehrerseminar. Später muss sein Studium finanziert werden. Das alles kostet Geld, Ida Kästner bringt es auf. Mit ihrem Sohn besucht sie Theater und Oper, unternimmt mit ihm weite Wanderungen.

‚Meine Mutter war kein Engel und wollte auch keiner werden. Ihr Ideal war handgreiflicher. Ihr Ziel lag in der Ferne, doch nicht in den Wolken. Es war erreichbar. Und weil sie energisch war wie niemand sonst und sich von niemandem dreinreden ließ, erreichte sie es. Ida Kästner wollte die vollkommenste Mutter ihres Jungen werden. Und weil sie das werden wollte, nahm sie auf niemanden Rücksicht, auch auf sich selbst nicht, und wurde die vollkommene Mutter. All ihre Liebe und Phantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf eine einzige Karte, auf mich. Ihr Einsatz hieß: ihr Leben, mit Haut und Haar!‘. Das lange Zitat bildet wohl einen der Schlüsselsätze, um die tiefe und vielschichtige Beziehung von Erich Kästner und seiner Mutter zu verstehen. Es sind die Sätze eines Sohnes, der versucht, seine Mutter zu würdigen und zu verstehen, gut fünf Jahre nach ihrem Tod 1951.

Die andere Seite: Kästner beschreibt seine Mutter in seinen Erinnerungen als lebensängstliche und depressive Persönlichkeit. Wiederholt gerät er unter den Druck der lebensmüden Mutter, die ihrem Sohn auf dem Küchentisch einen Abschiedszettel hinterlässt, sich dann aber doch von ihrem verzweifelten Kind an der Elbbrücke finden lässt. Geprägt ist Erich Kästners Kindheit zudem durch das schwierige Verhältnis der Eltern. Der Vater ist ein fleißiger, aber letztlich geschäftlich erfolgloser Sattlermeister, der seinen Betrieb aufgeben muss und nach Dresden in eine Lederfabrik wechselt. Auch der Wechsel Kästners nach Leipzig und dann 1927 nach Berlin trübt nicht das enge Verhältnis zu seiner Mutter. Wie eh schreibt er Briefe an die Mutter. ‚Die Bindung an seine Mutter blieb so stark wie eh und je, er fuhr mit ihr zusammen in den Urlaub, stellte ihr brieflich und persönlich die aktuellen Kurzzeitfreundinnen vor, schrieb ihr fast jeden Tag und schickte die Wäsche. Ida Kästner las seine Manuskripte, archivierte die Reinschriften, die er ihr mit handschriftlichen Widmungen schenkte, schluckte nervenstärkende Tonika und besuchte ihren Sohn in Berlin.‘

Als Kästner nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus zunehmend unter Druck gerät, seine Bücher verbrannt werden, er Berufsverbot erhält, ist die Sorge um seine Mutter wohl einer der gewichtigen Gründe, warum er nicht emigriert ist. (…) Kästner bleibt in Deutschland und zieht nach Kriegsende nach München. Seine Eltern haben den Bombenangriff auf Dresden überlebt. Tragisch ist das Ende der engen Beziehung. Kästners Mutter erkrankt und stirbt in einer Dresdner Nervenklinik nach längerem Leiden am 5. Mai 1951. Zuletzt hat sie ihren Sohn nicht mehr erkannt. Kästner schreibt: ‚Sie hielt ein Taschentuch auf den Knien, breitete es auseinander und faltete es zusammen, in einem fort und ruhelos, schaute mich verwirrt lächelnd an, schien mich zu erkennen, nickte mir zu und fragte mich dann: ‚Wo ist denn der Erich?‘“ 2)

Erich Kästner blieb unverheiratet. Er hatte verschiedene Liebesbeziehungen, die teilweise auch sehr langjährig waren. So verliebte er sich z. B. mit 21 Jahren in die damals knapp achtzehnjährige Ilse Julius. Beide studierten in verschiedenen Städten, so dass sie ihren Kontakt hauptsächlich über Briefwechsel aufrechterhielten. Doch die räumliche Entfernung und wohl auch die unterschiedlichen Interessen – Ilse studierte Chemie – ließen die Beziehung zerbrechen. Erich Kästner schrieb dazu in einem Gedicht:

„Als sie einander acht Jahre kannten (und man darf sagen: sie kannten sich gut), kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.“ 3)

Als Erich Kästner zwischen 1926 und 1932 für das Familienblatt Beyers für Alle des Verlegers Otto Beyer Geschichten, Gedichte und Rätsel schrieb, lernte er in der Redaktion Luiselotte Enderle (1908-1991) kennen. Erst als sich beide 1935 in Berlin wiedertrafen, entwickelte sich eine Liebesbeziehung. Sie zogen zusammen und Luiselotte, die als Dramaturgin bei der Ufa arbeitete, wurde Kästners langjährige Lebensgefährtin und Muse. Sie inspirierte ihn für seine Romanfigur der Mutter „Luiselotte“ der Zwillinge „Luise“ und „Lotte“ in „Das doppelte Lottchen“. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte das Paar in München, wo Erich Kästner als leitender Redakteur des Feuilletons für die „Neue Zeitung“ arbeitete und Luiselotte Enderle seine Stellvertreterin war. Als Erich Kästner das Blatt verließ, übernahm Luiselotte Enderle die Leitung des Feuilletons. Das Paar blieb bis zum Tod Erich Kästners im Jahre 1974 zusammen - dies auch, als Erich Kästner 1949 eine weitere langjährige Liebesbeziehung einging. Mit dieser Frau – Friedel Siebert (1926-1986) - hatte Kästner ein Kind, den Sohn Thomas, der 1957 geboren wurde. Ein Kind hatte sich Erich Kästner schon lange gewünscht. So schrieb er 1931 in seinem Gedicht „Ein Brief an meinen Sohn“:

„Ich möchte endlich einen Jungen haben,

so klug und stark, wie Kinder heute sind.

Nur etwas fehlt mir noch zu diesem Knaben.

Mir fehlt nur noch die Mutter zu dem Kind.“ 4)

Solange Friedel Siebert noch in München wohnte, besuchte Erich Kästner sie regelmäßig und gestand seiner Lebensgefährtin Luiselotte Enderle diese Beziehung erst 1960. Konfliktfrei vollzog sich dieses Dreiecksverhältnis nicht, zumal Erich Kästner noch weitere Amouren pflegte. Luiselotte Enderle beauftragte in den 1950-er Jahren Detekteien, um das Liebesleben ihres Lebensgefährten zu überwachen. Kästners Freundinnen „brauchten ihr ‚Emilchen‘, ihr ‚schlankes Hengstchen‘ mit dem vollen Haar und den hellen Augen. ‚Der sonst als reserviert, schweigsam, manchmal fast schüchtern beschriebene Mann‘, so Biograf Hanuschek, ‚muß hier zu großer Form aufgelaufen sein, und das dauerhaft – ein aufmerksamer Liebhaber, der Billets schrieb, Blümchen und Geschenke vorbeibrachte, auch finanziell zu den Haushalten seiner Freundinnen (mal mehr, mal weniger) beitrug. Sein Nacht- und Liebesleben muß geradezu extravertiert gewesen sein.‘ Mal fuhr der Wahlmünchner aus Sachsen in die Montgelasstraße, mal in die Isabellastraße, mal in die Barer Straße oder in den Westen Münchens.“ 5)

Auf diese Eskapaden ihres Lebensgefährten reagierte Louiselotte Enderle mit übermäßigem Verzehr von Alkohol. In ihren Erinnerungen beschreibt sie, dass sie mit Erich Kästner zwar jeden Abend beisammen saß, sich mit ihm unterhielt oder gemeinsam Fernsehen sah. Doch gegen 21 Uhr verließ Erich Kästner das Haus, um – wie er sagte – auf Montage zu gehen, worunter er zu verstehen gab, er ginge nun schreiben. Doch bei seinen Montagetouren handelte es sich mehr um tours d’amour zu verschiedenen Frauen. „Helga Veith, Barbara Pleyer und Friedel Siebert genossen abwechselnd seine nächtliche ‚Montage‘, ohne voneinander zu wissen. Kein Geheimnis machte Kästner ihnen gegenüber aus Luiselotte Enderle und ihrem unglücklichen Part als ‚offizielle Frau Kästner‘. Längst war sie für ihren Lebensgefährten zum kinderlosen Muttchenersatz geworden, und dabei hätte sie ‚doch och so jerne eens jehabt ..‘ Einer der von ihr ausgekundschafteten Geliebten soll sie versucht haben, das Gesicht zu verätzen. Worum Luiselotte Enderle von Kästners Geliebten beneidet wurde, war ihr Privileg, ihn ins Theater oder auf Bälle begleiten zu dürfen. Ausdrücklich hatte er es seinen nächtlichen Musen untersagt, Premieren zu besuchen. Nur so ließen sich öffentliche Eklats vermeiden.

Streit und Auseinandersetzung scheute Kästner. Helga Veith erinnert sich, daß der von ihr mehrfach betrogene Geliebte ausgesprochen eifersüchtig war. In einem seiner bisweilen leidenschaftlich obszönen Liebesbriefe wiederholen sich vermeintliche Späßchen wie ‚Hast Du sehr gelumpt, Du Luder? Ich reiß Dir – nein, ich reiß Dir gar nichts ab, schon gar nicht aus Wut.‘ Alle Briefe an seine langjährigen Geliebten enthalten Wortwitz, Selbstironie, freundschaftliche Anteilnahme und erotische Anzüglichkeiten, meist schon in der Anrede: ‚Mein lieber Kullerpfirsich zum Abri-Kosen!‘

Nicht ohne Stolz erinnert sich Helga Veith an den liebevollen Lehrmeister, der sie als Germanistikstudentin zur Disziplin, als Frau zu sexuellen Extravaganzen erzog. Seine Briefe an sie unterschrieb Kästner mal mit ‚Hauslehrer‘, mal mit ‚Korrepetitor‘. (…) ‚Wie gut Kästners Doppel- und Mehrfachleben funktionierte, ist besonders an seinen Winterurlauben abzulesen‘, schreibt Sven Hanuschek. ‚Jeder seiner Freundinnen gab er das Gefühl, sie sei die wichtigste und eigentlich einzige; nur durch Luiselotte Enderle sei er immer wieder zu Kompromissen gezwungen.‘ Erich Kästner hatte sein Liebesleben akribisch organisiert. Lediglich seine Urlaubsgrüße an die in München gebliebenen Geliebten ähnelten einander, die stets phantasievolle Anrede ausgenommen. Erich Kästner schätzte sich selbst durchaus richtig ein: ‚Ich bin ein Kaninchen, aber ein wildes, noch dazu mit einer Art Gewissen. Und unveränderlich. Keine reine Freude.‘“ 6)

Friedel Siebert versuchte sich den detektivischen Nachstellungen von Seiten Luiselotte Enderles zu entziehen, indem sie in München mehrmals die Wohnadresse wechselte. Als dies nicht von Erfolg gekrönt war, zog sie 1964 mit ihrem damals siebenjährigen Sohn Thomas nach Berlin-Hermsdorf. „Ernsthaft spielte Erich Kästner damals mit dem Gedanken, die mehr und mehr der Trunksucht verfallende Luiselotte Enderle zu verlassen. Friedel Siebert, die bildschöne Schauspielerin, war nach Ilse Julius die zweite große Liebe in Kästners Leben. Dem Komponisten Edmund Nick gegenüber soll der verliebte Satiriker erzählt haben: ‚Jetzt habe ich die Frau kennengelernt, die ich wirklich liebe, aber ich kann mich von der Enderle nicht trennen, denn sie hat gesagt, sie stürzt sich aus dem Fenster.‘ Schon sein ‚liebes, gutes Muttchen‘ hatte sich einst der Liebe des Kindes mit Selbstmorddrohungen vergewissert. Frau Enderle wußte, wie man den konfliktscheuen Homme á femmes unter Druck setzen konnte. Ihren unfreiwilligen Verzicht auf Ehe und Familie dankte ihr der Lebensgefährte mit zahlreichen gemeinsamen Reisen.“ 7)

Trotz der Selbsttötungsandrohungen von Luiselotte Enderle lebte Kästner zwischen 1964 bis 1969 mit Friedel Siebert in der Berliner Villa zusammen. Gleichzeitig lebte er aber weiterhin mit Luiselotte Enderle in München. Und so pendelte er in dieser Zeit viel zwischen Berlin und München, bis sich Friedel Siebert 1969 von Erich Kästner trennte und mit dem gemeinsamen Sohn in die Schweiz zog. Für seinen Sohn verfasste Erich Kästner die Bücher „Der kleine Mann“ und „Der kleine Mann und die kleine Miss“.