Falladabogen

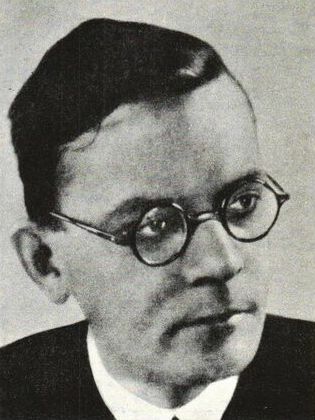

Bramfeld (1979): Hans Fallada (21.7.1893 Greifswald – 5.2.1947 Berlin), Schriftsteller

Der als Rudolf Ditzen geborene Schriftsteller, der unter seinem Pseudonym Hans Fallada bekannt wurde, kam auf Intervention seiner Eltern zum ersten Mal als Schüler in ein Sanatorium, nachdem er einer ihm nur flüchtig bekannten jungen Frau nachgestellt und deren Eltern und ihr anonyme und anzügliche Briefe geschrieben hatte.

Seine Eltern waren Elisabeth Ditzen, geb. Lorenz und der Richter Wilhelm Ditzen.

Während des Ersten Weltkriegs und kurz danach war er zwischen 1917 und 1919 wegen seiner Alkohol- und Morphiumsucht wieder in Privatsanatorien. Damals begannen seine ersten schriftstellerischen Versuche. Später musste er wegen Betrugs- und Unterschlagungsdelikte, die er auf Grund seiner Drogen- und Alkoholsucht begangen hatte, zweimal in Haft.

1928, nach seiner zweiten Haftentlassung, lernte er in Hamburg Anna Issel (Suse) (12.3.1901 Geestemünde/heute Bremerhaven – 8.8.1990 Feldberg) kennen. Er lebte damals als Untermieter bei Annas Eltern in der Eiffestraße. Ein Jahr später heiratete das Paar, konnte aber noch nicht zusammenziehen, weil das Geld fehlte. So blieb Anna noch bei ihrer Mutter, während Hans Fallada in Neumünster wohnte, wo er im dortigen Fremdenverkehrsverband und als Reporter arbeitete. Das Paar bekam im Laufe der Zeit vier Kinder, von denen zwei schon früh verstarben.

Über die Hochzeit schreibt Hans Fallada: „Selten hat ein Paar mit so völlig unmotivierter Hast geheiratet wie wir. Ich glaube, wir haben uns ganze acht- oder neunmal bis zu unserer Heirat gesehen. Wir konnten es gar nicht abwarten, uns in Ketten zu schlagen. Selbstverständlich stießen wir mit überwältigendem Ungeschick unsere gesamte Verwandtschaft, auf beiden Seiten, mit unserer Heirat vor den Kopf! Alle stellten wir vor die vollendete Tatsache, niemand erfuhr vorher etwas davon. Das war natürlich wieder einmal meine Idee, ich bin mein Lebtage der ungeschickteste Diplomat von der Welt gewesen. Natürlich konnte ich Verwandtschaft nicht ausstehen! Ich hatte sämtlichen Verwandten, am meisten aber meinen lieben Eltern, soviel Sorgen gemacht, daß ich ihnen das nun schon gewaltig übelnahm! Sollten sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern – was ging das die an, ob wir heirateten! Und ganz selbstverständlich bezog ich auch Suses sämtliche Verwandtschaft in diese Abneigung ein – größtenteils ohne sie überhaupt zu kennen. Und ebenso selbstverständlich brauchten wir lange Zeit, um die Verwandtschaft wieder zu versöhnen.

Nur mit Suses Mutter machte ich eine Ausnahme – warum weiß ich eigentlich nicht. Bei ihr hätte ich den meisten Grund gehabt, sie aus der Verwandtschaft zu verstoßen, denn noch immer hatte sie keine Sympathien für den fünfunddreißigjährigen Mann, der es noch zu nichts im Leben gebracht hatte, öfter sagte sie es mir recht deutlich, gar nicht durch die Blume, daß ihre Tochter nicht mutig, sondern ›mall‹, das ist verrückt, sei, sich mit so einem, wie ich war, einzulassen.

Im Stillen gab ich ihr sogar recht. Das heißt ich fand zwar nicht, daß Suse mall, wohl aber, daß sie geradezu tollkühn war, auf den Heiratsvorschlag einzugehen. Tief im geheimsten Innern habe ich bis zur letzten Stunde geglaubt, es würde noch etwas dazwischen kommen, sie würde sich besinnen und abspringen. Und wer weiß, ob mir das – trotz all meiner Liebe – nicht ganz recht gewesen wäre. Denn zum erstenmal im Leben hatte ich Angst, wie das alles weitergehen würde, wenn es wirklich zu einer Heirat kam.

Für mich hatte ich nie Angst gehabt, aber jetzt kam sie – die Angst vor der Verantwortung. Suse erwartete so viel von mir, sie hielt mich wirklich für etwas, das spürte ich, trotzdem sie nie ein Wort darüber sprach. Was aber war ich? Ein Mann, der mit einem seltenen Geschick sich selbst alle Lebensmöglichkeiten zerstört, der alle hilfreichen Hände müde gemacht hatte. In einem Alter, wo alle meine Schulgefährten schon in sicheren Stellungen saßen als Ärzte, als Anwälte, als Oberstudienräte, als Sanskritforscher und Professoren – da war ich der kleine Anzeigenwerber eines dahinsterbenden Blättchens! Aber Suse sprang nicht ab!“ 1)

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde Hans Fallada, der als Schriftsteller seit Anfang der 1930er- Jahre Erfolg hatte, von seinen Vermietern denunziert wegen angeblich staatsfeindlicher Äußerungen. Hans Fallada kam kurz in Haft. Nach seiner Entlassung wurden seine Werke seitens des nationalsozialistischen Staates negativ beurteilt. Sein Buch „Wolf unter Wölfen“, das als Kritik an der Weimarer Republik gesehen wurde, wurde jedoch von Joseph Goebbels gelobt.

Anna Ditzen war dem Schriftsteller Fallada eine große Stütze. „Sie hat mich erst zu dem gemacht, was ich geworden bin, sie hat einen Verbummelten wieder das Arbeiten gelehrt, einem Hoffnungslosen die Hoffnung“, 2) so Fallada, der seine Frau für seinen Roman „Kleiner Mann – was nun?“ als Romanvorlage („Lämmchen“) nahm.

Fallada schrieb auch über Ehestreits: „Doch, wir haben uns gestritten. O ja, wir waren manchmal sehr verschiedener Ansicht. Und vor allem: da wir beide keine redseligen Menschen sind, so haben wir uns auch angeschwiegen. Das Anschweigen durch Wochen, durch Monate ist ein furchtbares Kampfmittel. Wir sind beide Wasserkantenmenschen, wir konnten zur Vollendung schweigen. Kein noch so wilder Zank ist auch nur halb so schlimm wie Schweigen. Diese ewige tote Stille im Haus, dieses trockene Schlucken statt eines ersten einlenkenden Wortes, dieses verstellte Parlieren vor den Kindern und den Haustöchtern und den Gästen – und dieses abgrundtiefe Schweigen, sobald wir beide wieder allein miteinander waren! Monate! Schreckliche Monate! Doch mit Glanz und Gloria stieg aus alledem wieder unser Zusammengehörigkeitsgefühl auf. Sie vergaß es auch in den dunkelsten Tagen nicht, daß wir zusammengehörten. Ich mochte noch so schwierig, noch so unleidlich sein, ich mochte mit allen Streit anfangen, wegen jeder Kleinigkeit wüten: sie bekam mich wieder zurecht. Einfach dadurch, daß sie da war. Daß ihre Güte, ihre Geduld, ihre Liebe über alles triumphierten. Daß sie unermüdlich wieder von vorn anfing, aufbaute, wo alles zerstört schien.“ 3)

1944 ließ sich das Ehepaar Ditzen wegen Falladas Alkohol- und Drogensucht scheiden, lebte aber noch einige Zeit zusammen auf ihrem Hof in Carwitz. In dieser Zeit schoss Ditzen im Drogenrausch während eines Streits mit seiner geschiedenen Frau mit einer Pistole in einen Tisch. Er wurde wegen versuchten Totschlags angeklagt und verurteilt und kam in den Maßregelvollzug zur Beobachtung in die Abteilung der Heil- und Pflegeanstalt der Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz. Hier schrieb er seinen Roman „Der Trinker“. Nach einigen Monaten wurde er entlassen und heiratete zwei Monate später im Februar 1945 die fast 30 Jahre jüngere Ursula Losch, geb. Boltzenthal (gestorben 1958), die ebenfalls drogen- und alkoholabhängig war. Um beider Drogensucht zu finanzieren, prostituierte sich Ursula und infizierte sich und ihren Mann mit Syphilis. 1946 wurde Ditzen wegen seiner Alkoholkrankheit und Morphinismus in die Nervenklinik der Berliner Charité eingewiesen. Wenige Monate später starb er an Herzversagen.

Ditzens geschiedene Frau Anna, die nach der Scheidung allein auf dem Hof in Carwitz lebte und dort Ackerbau betrieb sowie Feriengäste aufnahm, wurde Falladas Nachlassverwalterin. Außerdem pflegte sie Hans Falladas Mutter bis diese 1951 verstarb. 1965 verkaufte sie den Hof an den Kinderbuchverlag Berlin und zog nach Feldberg. 4)