Eckermannstraße

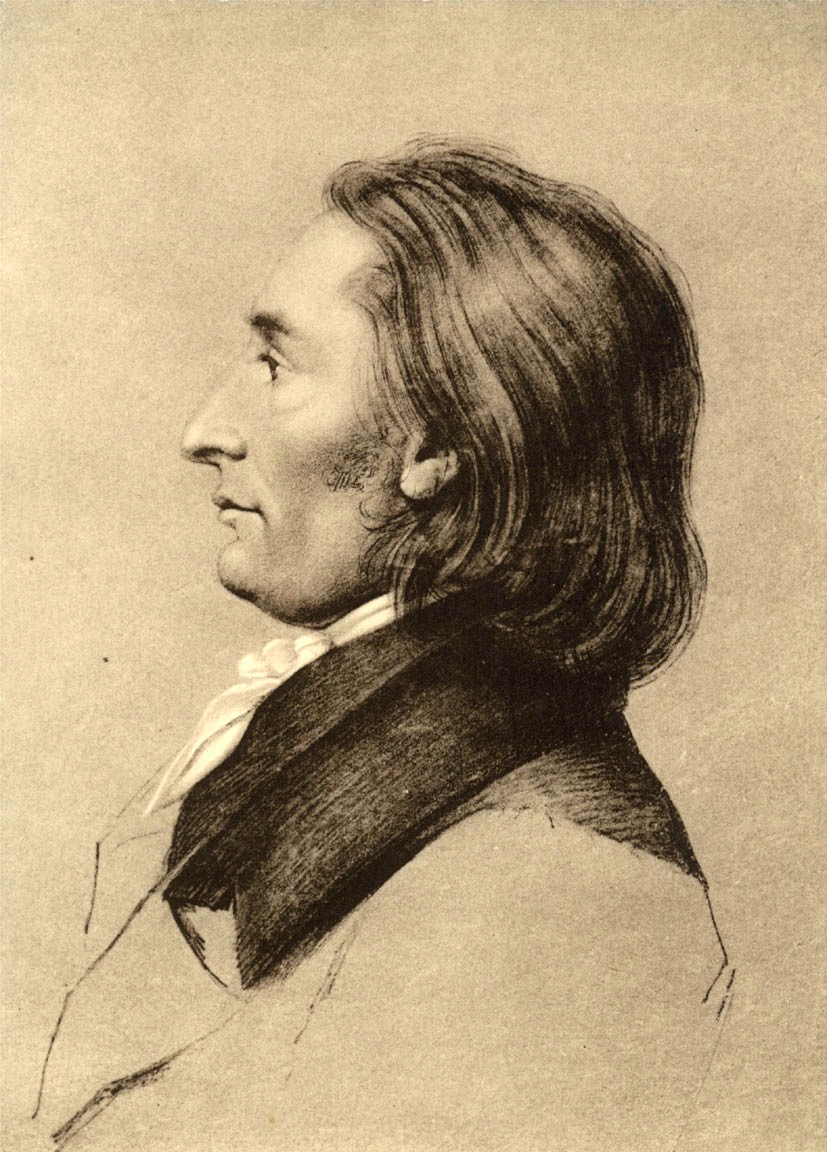

Wilhelmsburg (1949): Johann Peter Eckermann (21.9.1792 Winsen/Luhe – 3.12.1854 Weimar), Schriftsteller, Sekretär Goethes

Siehe auch: Goetheallee, Goethestraße

Vor 1949 hieß die Straße Goethestraße. Bereits in der NS-Zeit sollte die Straße im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes in Eckermannstraße umbenannt werden, da nun das bisherige Staatsgebiet Hamburg um benachbarte preußische Landkreise und kreisfreie Städte erweitert wurde und es dadurch zu Doppelungen bei Straßennamen gekommen war. Bedingt durch den Krieg kam es nicht mehr zur Umbenennung und es blieb bis 1949 bei Goethestraße. (vgl.: Staatsarchiv Hamburg 133-1 II, 26819/38 Geschäftsakten betr. Straßennamen B. Die große Umbenennung hamb. Straßen 1938-1946. Ergebnisse der Umbenennung in amtlichen Listen der alten und neuen Straßennamen vom Dez. 1938 und Dez. 1946)

Hans Heinrich Borcherdt schreibt in der Neuen Deutschen Biographie über die Herkunft Johann Peter Eckermanns und dessen Werdegang: „Nach sehr ärmlicher Kindheit auf dem Lande und primitivster Schulbildung nahm [Eckermann] am Feldzug 1813/14 teil. Durch Malstudien in Hannover, Gymnasial- und Privatunterricht neben Kanzleistellungen in Kleinstädten seiner engeren Heimat bildete er sich weiter, studierte Jura in Göttingen 1821/22. Am 24.5.1823 sandte er seine erste größere literarische Arbeit (‚Beiträge zur Poesie‘) an Goethe, der erste Besuch erfolgte am 10.6. Auf Goethes Veranlassung blieb er in Weimar, (…).“ 1)

1819 hatte sich Eckermann mit Johanne Bertram (13.12.1801 Hannover -11.5.1834 Weimar), einer Schwester von Freunden Eckermanns verlobt. Doch erst dreizehn Jahre später konnte das Paar 1831 heiraten. Der Grund für die lange Verlobungszeit lag in dem geringen Verdienst Eckermanns. Er, Goethes (siehe: Goethestraße) „getreuer Eckehardt“ arbeitete zwar neun Jahre für Goethe und schuf dabei eigenständige Werke, doch Goethe gab ihm keine Anstellung, geschweige denn bezahlte ihn angemessen für die geleistete Arbeit. Selbst vereinbarte Honorare wurden von Goethe nicht beglichen. So ernährte sich Eckermann mehr schlecht als recht mit Gelegenheitsarbeiten – er gab z. B. Deutschunterricht für durchreisende Engländer.

Unter www.eckermann.weblit.de/leben.htm heißt es über das Verhältnis zwischen Eckermann und Goethe: „Der arglose junge Poet [Eckermann] ließ sich von dem 74-jährigen Genius [Goethe] bereitwillig verleiten, ihm in Weimar zur Hand zu gehen, und zwar als fachkundiger Redakteur bei der Neuausgabe von dessen umfangreichem Gesamtwerk und keineswegs als dessen Sekretär, Büroleiter oder organisatorische rechte Hand, (…). In der Hoffnung, durch Goethes Nähe weitere Fortschritte als Dichter machen zu können, unterstützte Eckermann sein verehrtes Vorbild fortan als redaktioneller und literarischer Helfer, blieb jedoch freier Autor und ungebunden.

Er opferte Zeit und Kraft für Goethe, ohne für seine umfangreiche Tätigkeit ein Honorar zu erhalten. Stattdessen verschaffte ihm der knauserige alte Herr 1825 einen Doktortitel der Universität Jena. Das kostete ihn nichts (…).

Das Verhältnis der beiden ungleichen Männer war vielschichtig und wechselhaft. Im Laufe der neun gemeinsamen Jahre trat bei beiden ein erheblicher Wandel in der gegenseitigen Einschätzung ein. Bei Goethe schwand die Geringschätzung seines ‚geprüften Haus- und Seelenfreundes‘ Eckermann und bei diesem die Vergötterung seines Lehrmeisters. (…) Anders als von Eckermann erhofft, erwies Goethe sich nicht als Förderer, sondern als Hemmnis, allein auf den eigenen Vorteil bedacht. Eckermanns eigene poetische Schaffenskraft machte in Weimar keine Fortschritte, wenngleich der oftmals fast tägliche persönliche Umgang mit Goethe ihm verständlicherweise immense Freude bereitete und seinen geistigen Horizont erweiterte.“ 2)

Als Eckermann seine Braut nach Weimar holte, mussten sie in Armut leben. Nach einer Fehlgeburt kam drei Jahre nach der Hochzeit ein Sohn auf die Welt. Einen Monat nach der Entbindung starb Johanna Eckermann.

Nach dem Tod seiner Frau lebte Eckermann mit seinem Sohn zusammen. Auch war wohl eine Haushälterin zugegen. Eckermann scheint eine besondere Vorliebe für bestimmte „Hausgenossen“ gehabt zu haben. So heißt es in einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1883: „Die Wohnung Eckermanns, die schwerlich dem Ideal einer echten Hausfrau entsprochen haben würde, war für uns Jungen ein Eldorado. Ich rieche noch im Geiste den Menagerieduft, der alle Räume durchzog; wimmelte es doch an allen Ecken und Enden von behaarten und befiederten Hausgenossen, die teils in Käfigen untergebracht waren, teils frei umherliefen und ihrem Naturtrieb, allerdings nicht zur Erhöhung der Reinlichkeit und Vermehrung der guten Luft, nirgends Zwang antaten und anzutun brauchten. (…). Die Perlen dieser Menagerie, soweit sie mir noch gegenwärtig sind, waren ein Marder, Ratz genannt, der als besondere Leckerei Honig erhielt, und ein ganz zahmer, überaus drolliger Wiedehopf, welcher frei umherflog und auf den Namen Up hörte, (…). Abgesehen von diesen gefangenen Kindern der Wildnis, wurde auch mit den Autochthonen des Hauses, den Mäusen, intimste Freundschaft unterhalten; besonders eine semmelblonde Spielart, die Isabelle genannt, war der erklärte Liebling, und als sie einestags, nachdem sie schon längere Zeit vermisst war, als eingetrocknete Mumie hinter einem Stoß Bücher gefunden wurde, war die Trauer groß. Einmal, ich weiß es noch wie heute, sagte der Alte zu mir: ‚Komm min Jong, wir wollen einen Spaziergang machen!‘ Dabei griff er nach einem im Schrank befindlichen Paar Stiefeln, das eine Weile außer Gebrauch gewesen war; da stellte es sich heraus, dass inzwischen eine Mäusemutter in dem einen ihr Wochenbett abgehalten hatte. Pietätvoll stellte Eckermann den Stiefel mit seinem zarten Inhalt auf den alten Fleck und suchte ein anderes Paar hervor“ 3)

„Im nachgoetheschen Weimar fühlte sich E., obwohl allmählich Repräsentationsfigur geworden und 1843 zum Hofrat ernannt, nicht mehr wohl und wollte in seine Heimat zurückkehren, vor allem, da sein minimales Gehalt als großherzoglicher Hofbibliothekar nicht für die einfachsten Lebensbedürfnisse ausreichte. 1844 bis 1846 lebte er in der Nähe von Hannover, kehrte dann auf dringenden Wunsch des Großherzogs nach Weimar zurück, da er sonst seine geringe Pension verloren hätte. Die ersten beiden Teile der ‚Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832‘ (1837) waren ein Erfolg beim Publikum, der dritte Teil, unter Verwendung von Frédéric Sorets ‚Conversations avec Goethe‘, im Revolutionsjahr 1848 erschienen, fand viel weniger Absatz. Der finanzielle Gewinn war so unbefriedigend, daß E., auch von Goethe nicht sichergestellt, ständig mit größten Geldsorgen zu kämpfen hatte und zeitweise von Freunden unterstützt wurde. Durch Krankheit und materielle Not aufgerieben, starb E. schon mit 62 Jahren.“ 4)