Elisabeth-Flügge-Straße

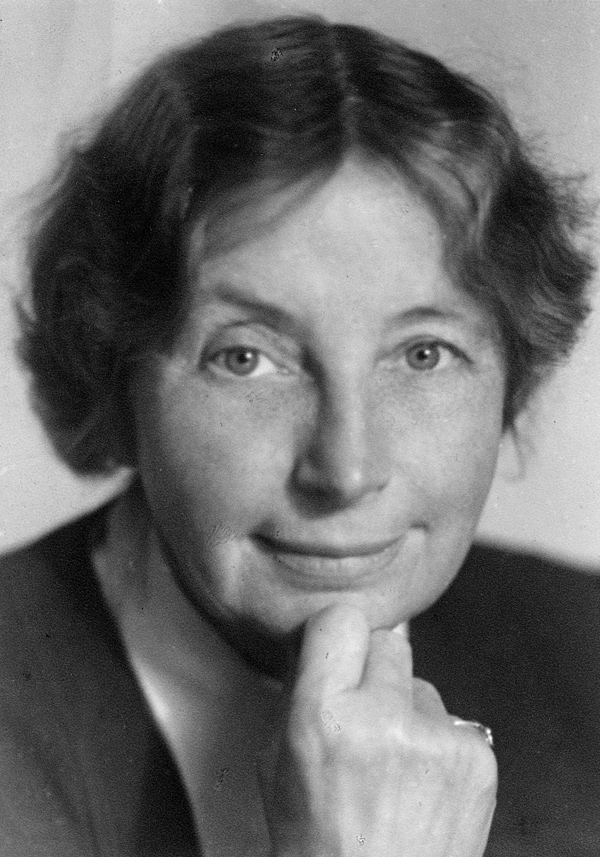

Alsterdorf, seit 2002, benannt nach Elisabeth Flügge (4.2.1895 Hamburg – 2.2.1983 ebd.), Schulleiterin, Gegnerin des NS-Regimes, leistete Hilfe für NS-Opfer

Siehe auch: Geschwister-Beschütz-Bogen

Als Nachkommin einer Familie mit Freimaurer-Tradition wuchs Elisabeth Flügge in einer Umgebung auf, die geprägt war von Toleranz, Vorurteilslosigkeit und sozialem Engagement. Ihr Vater, ein Kaufmann, sorgte dafür, dass seine drei Töchter eine Berufsausbildung absolvierten. Elisabeth machte das Lehrerinnenexamen, was sie 1916 an der Klosterschule abschloss. 1916 bis 1919 unterrichtete sie an einer privaten Vorschule für Jungen.

Als Jugendliche, noch während ihrer Ausbildung, hatte sie sich den „Wandervögeln“ angeschlossen, und genoss diese Zeit der Naturverbundenheit und der damit verbundenen individuellen Freiheit sehr. Bei diesem Verein lernte sie auch ihren zukünftigen Mann kennen, vor dem sie ihr Vater wegen dessen deutsch-nationaler Einstellung vergebens gewarnt hatte: Elisabeth Flügge heiratete ihn nach dem Tod des Vaters 1919. 1920 wurde Sohn Herrmann, 1922 Tochter Maria geboren. Die Ehe hielt jedoch nicht lange: 1924 trennte sich Elisabeth Flügge von ihrem Mann, 1926 folgte die Scheidung. Aufgrund ihres Berufs als Lehrerin war es Elisabeth Flügge auch als alleinerziehender Mutter zeit ihres Lebens möglich, ein finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Ab 1926 unterrichtete sie an der Ria-Wirth-Schule, einer privaten Realschule für Mädchen am Mittelweg, die ihren Unterricht nach liberalen, reformpädagogischen Gesichtspunkten gestaltete. Alle Konfessionen waren zugelassen, und nach der Schließung einer benachbarten jüdischen Schule 1932 wuchsen die von dort kommenden jüdischen Mädchen ganz selbstverständlich mit den nicht-jüdischen auf. Elisabeth Flügge machte die im Laufe der 1930-er Jahre beginnende Ausgrenzung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht mit: Sie pflegte Freundschaften zu den Eltern der jüdischen Kinder und nahm ihre jüdischen Schülerinnen, als ihnen Reisen verboten war, mit in die Ferien in ein von ihr gemietetes Haus in der Lüneburger Heide. Elisabeth Flügge setzte sich sehr für ihre jüdischen Freunde ein, so dass ihre Familie in ständiger Angst vor ihrer Verhaftung lebte. Von dieser blieb sie jedoch verschont.

Elisabeth Flügge gab auch nicht dem Druck der Schulbehörde nach, in die NSDAP einzutreten.

Mit wachsender Besorgnis hatte Elisabeth Flügge die Veränderung der Gesellschaft nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 beobachtet. Sie wollte die politischen Zusammenhänge verstehen und begann im Februar 1933, Zeitungsartikel vorwiegend der Frankfurter Zeitung und des Hamburger Fremdenblattes auszuschneiden und diese, um eigene Notizen ergänzt, in schwarzen Kladden zu sammeln. So entstand bis 1935 eine eindrucksvolle Darstellung der öffentlich dokumentierten Facetten der beginnenden Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, die die kritische Elisabeth Flügge bereits damals klarsichtig erkannte. 1)

Nachdem die Ria-Wirth-Schule 1938 aufgelöst worden war, arbeitete Elisabeth Flügge an einer öffentlichen Mädchen-Volksschule in St. Pauli. In dieser Zeit wehrte sie sich erfolgreich gegen einen Einsatz in der Kinderlandverschickung (siehe zum Thema Einsatz in der Kinderlandverschickung auch die Vita von Yvonne Mewe: Yvonne-Mewes-Weg).

„Als der Deportationsbefehl im Herbst 1941 zwei befreundete Ehepaare traf, half Elisabeth Flügge ihnen tage- und nächtelang beim Packen und Aufstellen von Inventarlisten. Mehr noch gefährdete sie sich später durch ihre – letztlich vergebliche – Intervention bei der Gestapo, um die Rückstellung einer jüdischen Freundin von der Deportation zu erreichen. 1943 nahm sie den ausgebombten, in so genannter ‚Mischehe‘ lebenden jüdischen Arzt Dr. Bernhard Hannes mit seiner Frau und seinem Sohn in ihrem Haus [in der Erikastraße] auf. Die Familie überlebte.“ 2)

Von seiner Mutter nach demokratischen Gesichtspunkten zum überzeugten Gegner des nationalsozialistischen Regimes erzogen, lehnte Sohn Herrmann Ende 1944 während eines Lehrgangs eine Beförderung zum Leutnant ab. Seiner zwangsläufig drohenden Hinrichtung entging er durch die Äußerung seines unwissenden Vaters, sein Sohn habe eine psychische Störung. Die darauf folgende Abkommandierung in den Kurlandkessel in Russland überlebte Hermann nur um wenige Wochen: er wurde im Januar 1945 als Soldat getötet. Für Elisabeth Flügge war dies die „schmerzlichste Konsequenz der Erziehung ihrer Kinder“.

Nach 1945 war Elisabeth Flügge bis zu ihrer Pensionierung 1958 Schulleiterin an einer Hamburger Volksschule.

1976 verlieh ihr der israelische Staat die höchste Auszeichnung für Nichtjüdinnen und -juden, die Medaille „Gerechte unter den Völkern“. 1981 bekam sie das Bundesverdienstkreuz.

Text: Kerstin Klingel