Felix-Dahn-Straße

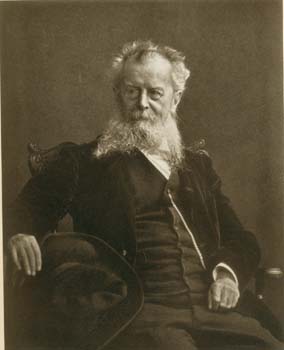

Eimsbüttel (1938): Felix Dahn (9.2.1834-3.1.1912), Jurist, Historiker, Schriftsteller

Siehe auch: Wohlwillstraße

Vor 1938 hieß die Straße Wohlwillstraße, benannt nach der Lehrerin Anna Wohlwill (siehe: Wohlwillstraße). Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten benannten die Nationalsozialisten 1938 die Straße wegen Anna Wohlwills jüdischer Herkunft um in Felix-Dahn-Straße. Eine Rückbenennung nach der Befreiung vom Nationalsozialismus erfolgte nicht. Es blieb bei Felix-Dahn-Straße. Doch 1948 wurde eine Straße im Stadtteil St. Pauli nach Anna Wohlwill benannt. (Registratur Staatsarchiv Az. 1520-3/0. Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Prosch (CDU), Straßen mit Namen jüdischer Bürger, Bürgerschaftsdrucksache 11/2389 vom 7.5.1984.)

Im September 2020 berief die Behörde für Kultur und Medien eine Kommission aus acht Expertinnen und Experten ein, die Entscheidungskriterien für den Umgang mit NS-belasteten Straßennamen in Hamburg entwickeln und Empfehlungen zu möglichen Umbenennungen aussprechen sollte.

Zur Felix-Dahn-Straße gab die Kommission im März 2022 die Empfehlung, den Straßennamen mit weiterführenden Informationen kritisch zu kontextualisieren, z. B. mittels eines Erläuterungsschildes unter dem Straßennamenschild. Folgende Begründung gab die Kommission: „Der 1834 in Hamburg geborene Felix Dahn wirkte als Professor für Rechtswissenschaften in Würzburg, Königsberg und Breslau. Außerdem war er ein erfolgreicher Schriftsteller, dessen historische Romane zeittypisch der Begründung des deutschen Nationalstaates aus dem Germanentum dienten und dabei völkische Ideen popularisierten. Die Felix-Dahn-Straße entstand 1938 durch die Umbenennung der 1921 benannten Anna-Wohlwill-Straße. Anna Wohlwill war 45 Jahre Vorsteherin des Paulsenstifts. Da Anna Wohlwill Jüdin war, wurde die nach ihr benannte Straße umbenannt. 1948 wurde auf St. Pauli die Wohlwillstraße nach ihr benannt. Die „Biografie“ der Felix-Dahn-Straße sollte in einer Kontextualisierung deutlich werden.

Über Felix Dahns Herkunft und Studium heißt es in Wikipedia: „Felix Dahn war der Sohn des Schauspielers Friedrich Dahn und dessen erster Ehefrau [der Schauspielerin] Constance Le Gaye, die sich in seiner Jugend trennten. (…). Nach dem Abitur begann er (…) Rechtswissenschaft und Philosophie zu studieren. (…) [und] wurde (…) mit 21 Jahren zum Dr. jur. promoviert. (…). Schon 1857 habilitierte er sich in München mit der Schrift Studien zur Geschichte der germanischen Gottesurteile.“ 1)

Im Alter von 24 Jahren heiratete Felix Dahn 1858 die Malerin Sophie Fries (1835–1898), mit der er einen Sohn bekam. 1865 wurde er in Würzburg Ordinarius, ab 1872 arbeitete er an der Königsberger Universität, an der er 1877/78 als Rektor tätig war. 1888 ging er nach Breslau, wo er 1895/96 als Rektor fungierte. Im Jahr 1900 trat er in den Ruhestand. 2)

Neben seiner Tätigkeit als Jurist und Hochschullehrer war Felix Dahn auch als Historiker aktiv und verfasste mehrere Werke, die sich mit der deutschen Geschichte befassten; so zum Beispiel zwischen 1861 und 1907 elf Bände "Die Könige der Germanen", zwischen 1881 und 1889 vier Bände "Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker". Außerdem verfasste er Gedichte, die in der Zeitschrift "Gartenlaube" erschienen.3)

Während seiner Ehe verliebte sich Felix Dahn in seine Schülerin Therese Freiin Droste zu Hülshoff (28. Mai 1845 in Münster – 21. Januar 1929 in Breslau), verwandt mit der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (siehe: Droste-Hülshoff-Straße). Sie hatte 1867 bei ihm Unterricht zur Verfeinerung ihrer Poesie genommen. Zuerst mochten sich die beiden nicht. Doch bald entbrannte zwischen ihnen eine stürmische Liebe. Therese Freiin Droste zu Hülshoff war damals 22 Jahre alt, Felix Dahn elf Jahre älter. Die angehende Schriftstellerin und spätere Ehrensenatorin der Universität Breslau und der Professor heirateten 1873 gegen den Willen ihrer Familien. Zuvor war Dahn von seiner ersten Frau geschieden worden.

Ein Jahr nach der Hochzeit verarbeitete Felix Dahn diese Liebesgeschichte in seinem Werk „Sind Götter?“ Über seine Ehe schrieb Felix Dahn 1894: „Und ich hatte das ebenfalls unaussprechliche Glück, meine Therese gefunden und schließlich erkämpft zu haben. Ich glaube nicht, dass es eine glücklichere Ehe geben kann, als die unsere seit nun zwanzig Jahren". 4)

Das Ehepaar blieb kinderlos. Therese führte in Breslau einen literarischen Salon. Gemeinsam mit seiner Frau verfasste Felix Dahn mehrere historische Romane zur deutschen Frühgeschichte und Sammlungen von Sagen und mythologischen Erzählungen, in denen das Germanentum im Mittelpunkt stand.

Über Frauen in bestimmten Berufen äußerte sich Felix Dahn wie folgt: „Weibliche Richter und Anwälte können wir nicht brauchen und zum ärztlichen Beruf fehlen ihnen die körperlichen Kräfte wie gewisse Charaktereigenschaften.“ 5)

Dahns erfolgreichstes Werk war sein 1876 erschienener Roman "Ein Kampf um Rom", der weit über hundert Auflagen erreichte. Bernd Braun schreibt dazu: „Mit einer Gesamtauflage von weit über einer Million Exemplaren ist 'Ein Kampf um Rom' der populärste historische Roman und eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten in deutscher Sprache. Mit seiner gelungenen Mischung aus historischer Wahrheit und Fiktion, mit edlen Helden und hinterhältigen Intriganten, mit tragischen Liebesgeschichten, spannenden Gruselszenen und packenden Kampfschilderungen hat dieser Roman Generationen von - oft jungen - Lesern gefesselt.“ 6)

Nach Felix Dahn sind in mehreren Städten Verkehrsflächen benannt worden. Deshalb beschäftigten sich in den letzten Jahren auch einige Kommissionen, die zur Überprüfung von Straßennamen eingesetzt waren, mit Felix Dahn und kamen zu folgenden Ergebnissen.

Die Kommission zur Überprüfung der Wiener Straßennamen schreibt in ihrem Abschlussbericht über die Wiener Felix-Dahn-Straße: „Der Schriftsteller Felix Dahn (‚Ein Kampf um Rom‘, ‚Attila‘) war im erweiterten Gesamtvorstand des ‚Alldeutschen Verbandes‘ vertreten, der zu den geistigen Wegbereitern des Nationalsozialismus zählte. Sein Roman ‚Ein Kampf um Rom‘ ist eines der einflussreichsten literarischen Werke des nationalliberalen Gründerzeitmythos.“ 7)

Die ExpertInnenkommission zu Straßennamen in Graz äußert zu Felix Dahn: „war politisch engagiert im ‚Alldeutschen-Verband‘, was zu seiner Einstellung im Bezug auf Abwertung alles ‚nicht deutschen‘ führte; unterschied in seinem Roman ‚Kampf um Rom‘ zwischen ‚bösen und guten Juden‘. 8)

Und der Historiker Felix Sassmannshausen kommt in seinem für das Land Berlin verfassten Dossier zu Straßen- und Platznamen mit antisemitischen Bezügen in Berlin zu dem Schluss: „Dahn war im völkisch-antisemitischen Alldeutschen Verband aktiv.“ 9) Sassmannshausen gibt die Handlungsempfehlung zum Umgang mit diesem Straßennamen: „Weitere Recherche, Kontextualisierung, gegebenenfalls Umbenennung.“ 10)

Der Historiker Bernd Braun, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg kommt dagegen zu folgender Einschätzung: „Viele deutsche Leser identifizierten sich mit den 'guten Goten', die letztlich der 'welschen Tücke' unterlagen [im Roman "Kampf um Rom", R. B.], aber es wäre falsch, diesen Roman als Schlüsselroman der wilhelminischen Epoche lesen zu wollen. Obwohl Felix Dahn ein hymnischer Sänger des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 war und den Pazifismus verspottete, obwohl er Bismarck heroisierte und die Sozialdemokratie bekämpfe und obwohl er den Naturalismus ablehnte und dem nationalistischen 'Alldeutschen Verband' angehörte, war er kein Vordenker des Nationalsozialismus, als der er gelegentlich gebrandmarkt wird. Wenn etwa König Totila eine Verschmelzung der Goten und der Römer anstrebt, um die positiven Eigenschaften beider Völker zu vereinen, dann ist dies nur ein Beleg dafür, dass sich dieser Roman jeder eindimensionalen Interpretation entzieht.“ 11)