Frobeniusweg

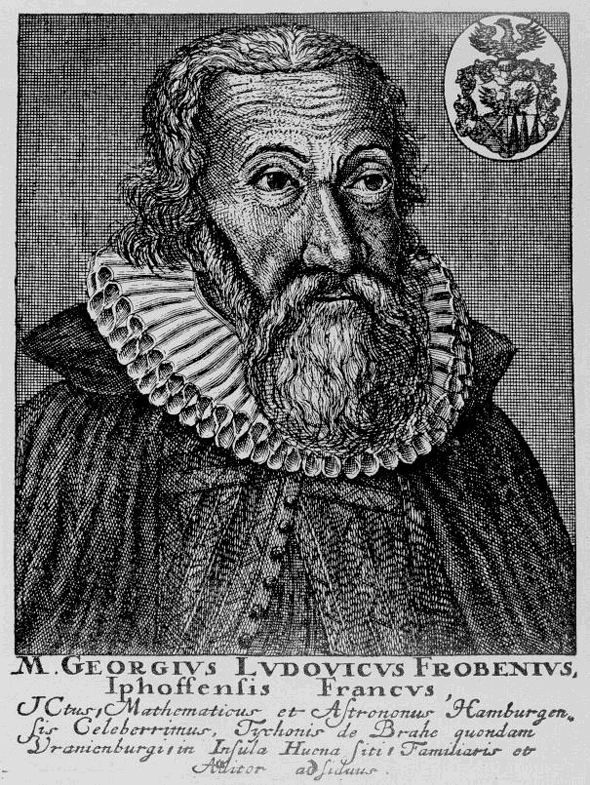

Billstedt (1948): Georg Ludwig Frobenius (25.8.1566 Iphofen – 21.7.1645 Hamburg), Buchhändler, Verleger in Hamburg

Siehe auch: Tycho-Brahe-Weg

Siehe auch: Rantzaustraße

Vor 1948 hieß die Straße Karlstraße, benannt vor 1938. Bereits in der NS-Zeit sollte die Straße im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes in Frobeniusweg umbenannt werden, da nun das bisherige Staatsgebiet Hamburg um benachbarte preußische Landkreise und kreisfreie Städte erweitert worden war und es dadurch zu Doppelungen bei Straßennamen gekommen war. Bedingt durch den Krieg kam es nicht mehr zu dieser Umbenennung und es blieb bis 1948 bei Karlstraße. (vgl.: Staatsarchiv Hamburg 133-1 II, 26819/38 Geschäftsakten betr. Straßennamen B. Die große Umbenennung hamb. Straßen 1938-1946. Ergebnisse der Umbenennung in amtlichen Listen der alten und neuen Straßennamen vom Dez. 1938 und Dez. 1946)

Über Frobenius Herkunft heißt es in der Allgemeinen Deutschen Biographie: „Er entstammte dem uralten, (…) fränkischen Geschlechte der Froben, und war ein (…) Sohn des M. Bonifaz F., eines Rechtsgelehrten, welcher als Bürgermeister zu Iphofen, einem damals evangelischen Städtchen im Bisthum Würzburg, im J. 1584 verstarb.“ 1) Über Frobenius Mutter wird nicht berichtet.

Nach dem Studium der Theologie und der alten Sprachen und schönen Künste mit Abschluss Magister, erhielt er eine Stelle als Hofmeister in Halle, ist in der Allgemeinen Deutschen Biographie nachzulesen.

In Wikipedia steht über Frobenius weiteren Berufsweg u. a.: Frobenius „bewarb (…) sich sowohl bei Tycho Brahe [Tycho-Brahe-Weg] wie auch bei Heinrich Rantzau [Rantzaustraße]. Zunächst verschaffte er sich ein Erlebnis besonders mittelalterlicher Art bei Tycho Brahe auf dessen Burg Uranienborg auf der schwedischen Insel Ven (…). Aufgrund später Ankunft musste er vor der hochgezogenen Zugbrücke Brahes im Freien nächtigen. Am nächsten Tag konnte dann keine Einigung hinsichtlich der Konditionen einer Zusammenarbeit bzw. der weiteren Studien Frobens bei Brahe erzielt werden. Brahe verlangte eine sechsjährige unentgeltliche Mitarbeit in seinen Projekten. Als Frobenius diese lange Bindung nicht eingehen konnte, ließ Brahe ihn allerdings auch nicht gehen. So musste Frobenius unter Zurücklassung seiner gesamten Habe die Insel Ven im Wege der Flucht verlassen. Anschließend wurde er Hauslehrer und Sekretär in Diensten des dänischen Statthalters in Holstein Heinrich Rantzau. Dieser beschaffte ihm als Freund Brahes auch die zwangsweise auf der Insel Ven zurück gelassene persönliche Habe zurück.“ 2)

In der Allgemeinen deutschen Biographie wird darüber nicht berichtet, ebenso nicht in der Schrift von Friedrich Lorenz Hoffmann. In der Allgemeinen Deutschen Biographie heißt es stattdessen, dass er „bei Tycho de Brahe Aufnahme fand und astronomische, sowie mathematische Studien trieb. Noch in demselben Jahre folgte F. dem Rufe des gelehrten Heinrich Rantzau (…).“3)

Frobenius war gut vier Jahre lang der Hauslehrer von Rantzaus Enkeln. Er half Heinrich Rantzau auch bei dessen Korrespondenz und Studien sowie Schriften (siehe dazu: im Wikipedia Eintrag zu Georg Frobenius).

1595 heiratete Frobenius die Hamburgerin Margaretha Wittebarg (gestorben 22.10.1634) 4) und übernahm „1598 die Pachtung der Wandsbecker Gutsländereien (…), die er aber bald darauf, nach dem am 1. Januar 1599 erfolgten Tode seines alten Gönners Rantzau, wieder aufgab, um nach Hamburg zu übersiedeln, (…).. In Hamburg, wo seiner Gattin Familie ihm die Wege zu ebnen verstand, muß seine Ankunft sehr willkommen, sein Ansehen bereits ein großes gewesen sein, denn der Senat ertheilte ihm im December 1600 das Bürgerrecht gratis, eine Auszeichnung, die der Ertheilung des modernen Ehrenbürgerrechtes beinahe gleichkommen dürfte. F. etablirte nun, (…) eine Verlagsbuchhandlung, die sich bald zu ungewöhnlicher Blüthe emporschwang. (…).“ 5) In seiner Verlagsbuchhandlung „erschienen bis etwa 1647 um die 200 Bücher und Publikationen, unter anderem das Hamburger Stadtrecht von 1605.“ 6)

Selbst verfasste Frobenius ebenfalls Bücher, meist „philologischen, mathematischen und astronomischen Inhalts.“ 7)

Frobenius bekam mit seiner Ehefrau vier Kinder. Ein Kind starb früh. Ein Sohn übernahm die Verlagsbuchhandlung. Dieser und die zwei Töchter: „ errichteten zu ihres Vaters Ehre über seinem Grabe in der St. Petrikirche ein (…) Epitaphium, dessen mehrfach gedruckte lateinische Inschrift einen Abriß seines Lebens und Wirkens, sowie eine kurze Charakteristik des Verstorbenen enthält, welchem eine seltene Eigenschaft: Zufriedenheit mit dem ihm beschiedenen Loose unter dem Beifügen nachgerühmt wird: daß er das Muster eines guten Bürgers gewesen, und im Glauben an Gott und Ewigkeit ruhig und lebenssatt heimgegangen sei.“ 8)