Gerhart-Hauptmann-Platz

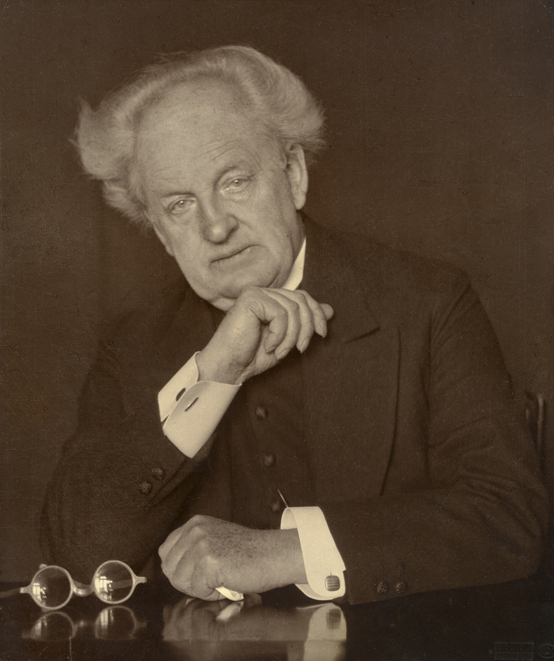

Altstadt (1946): Gerhart Hauptmann (15.11.1862 Ober Salzbrunn/Schlesien – 6.6.1946 Agnieszkow/Niederschlesien), Schriftsteller

Siehe auch: Rautendeleinweg,

Siehe auch: Königskinderweg

Siehe auch: Kollwitzring

Vorher hieß der Platz Pferdemarkt.

Gerhart Hauptmanns Eltern war das Hotelierehepaar Marie Hauptmann, geb. Straehler und Robert Gerhard Hauptmann.

Gerhart Hauptmann und der Nationalsozialismus

Gerhart Hauptmann stand in der NS-Zeit auf „der Sonderliste der sechs wichtigsten Schriftsteller der Gottbegnadeten-Liste (Führerliste). (…) 1905 Mitbegründer der Gesellschaft für Rassenhygiene. (…) Nannte ‚Mein Kampf‘ ‚die in der Tat sehr bedeutsame Hitlerbibel‘. Mitglied und am 16.3.1933 Unterzeichner einer Loyalitätserklärung der Deutschen Akademie der Dichtung der Preußischen Akademie der Künste pro Reichsregierung. (…) 1933 Aufnahmeantrag NSDAP.“ 1)

Rüdiger Bernhardt schreibt in seiner Biografie über Gerhart Hauptmann: „Politisch konnte sich ein großes Publikum immer an Hauptmann orientieren und hat sich an ihm orientiert, kein anderer deutscher Dichter entsprach so sehr populistisch verbreiteten Meinungen, ob es 1914 die Begeisterung für den Ersten Weltkrieg, 1919 das Entsetzen über den Friedensvertrag von Versailles, 1918/1919 die Hoffnungen auf eine Demokratie, 1933 die Korrektur von Versailles und deutsche Führungsansprüche, ob es schließlich 1945 ein völliger Neubeginn nach dem bis dahin schrecklichsten, Zusammenbruch waren.

(…) Seine Erklärungen und Meinungen waren von Naivität gekennzeichnet. Sie wirkten ehrlich, aber wenig grundsätzlich bedacht. Politik, er hatte es seit 1912 immer wieder erklärt, interessierte ihn nicht, durfte ihn als Dichter nicht interessieren. Freunde, die politische Positionen entschieden vertraten (…) versuchten ihm die Gefahren, die daraus entstanden, zu vermitteln.“ 2). Aber, so Rüdiger Bernhardt weiter: „Es war nicht nur Naivität, die Hauptmanns Urteile prägte; es war auch absichtsvolle Verharmlosung, wie das bagatellisierende Urteil zur Bücherverbrennung: ‚Gottseidank! Nur Bücher! … wohl doch als reine Albernheit, oder nur als brenzlicher Geruch zu bewerten‘ (September 1933).“ 3)

Hauptmann Biograf Rüdiger Bernhardt kommt zu dem Ergebnis: „Sein Verbleiben und sein Verhalten im Dritten Reich war keine ‚innere Emigration‘ und kein ‚inneres Exil‘.“ 4) (…) Hauptmann, so Rüdiger Bernhardt: „unterschied sich nicht von vielen Deutschen (…), im Juli 1932 wählten ohne Zwang 13,4 Millionen Deutsche, das waren 37,3 % die NSDAP (…). Der Unterschied zwischen ihnen und Gerhart Hauptmann bestand darin, dass der Dichter eine Stimme von Gewicht hatte, mit der er hätte warnen können. Dass er sich benutzen ließ, wurde objektiv zur Schuld, die auch die Schuld Millionen Deutscher wurde. Sie kann nicht durch den Hinweis auf das Werk bagatellisiert werden. (…).“ 5)

Rüdiger Bernhardt erläutert: „Hauptmann hatte den Nationalsozialismus nicht gewünscht. Nach der Machtübernahme geriet Gerhart Hauptmann in eine schwierige Situation. Er war einer von Deutschlands repräsentativsten Dichtern (…). Aber er trug immer noch den Nimbus eines sozialen Dichters, den man in der Weimarer Republik als Reichspräsidenten hatte sehen wollen, und war der Dichter der ‚Weber‘. Ein Aufstand wie der Weberaufstand lag nicht im Interesse der faschistischen Machthaber, übrigens auch nicht im Interesse des Dichters; es galt diesen Aufstand als Bühnenereignis und seinen Schöpfer vergessen zu machen. Das war das entscheidende Problem, das die Nazis mit Gerhart Hauptmann hatten, der im Übrigen als Repräsentant und nicht-Emigrierter erhalten werden sollte. Ein entsprechender Umgang mit dem Dichter wurde eingeleitet. Einerseits disziplinierte man ihn, andererseits huldigte man ihm. (…)“ 6)

Hauptmanns Reaktion darauf: „Hauptmann nutzte den Freiraum, den er sich bewahrte und den man ihm ließ, um Freunden zu helfen. (…) distanzierte sich von der Judenverfolgung, die er an anderen Stellen wieder für ein Schicksal hielt, und hatte andererseits nur sehr verschwommene Vorstellungen, wie mit Juden umzugehen sei. In umfangreichen Überlegungen 1937 rechnete er die Unterstützung, die er von Juden erhalten hatte, gegen den finanziellen Gewinn aus, den er ihnen mit seinen Werken verschafft habe.“ 7) Siehe dazu auch sein Verhalten zu Elsa Bernstein, der Schwiegermutter seines Sohnes Klaus, die ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, unter: Königskinderweg.

Hauptmanns Liebesbeziehungen:

1880 hatte Hauptmann seine erste Liebesbeziehung. Die Angebetete hieß Anna Grundmann. Sie ging in seine Dichtung ein. In der Realität blieb sie unverheiratet und starb unter erbärmlichen Bedingungen in Breslau.

„Drei Brüder Hauptmann heirateten zwischen 1881 und 1885 drei Schwestern Thienemann (‚Die Jungfern vom Bischofsberg‘). Die jungen Mädchen waren Kinder von Berthold und Rosamunde Thienemann geb. Merz, die bereits 1865 verstorben war,“ 8) schreibt Rüdiger Bernhardt in seiner Biografie über Gerhart Hauptmann. Vater Thienemann war ein wohlhabender Wollgroßhändler aus Berlin. Nachdem der eine Hauptmann-Bruder Georg 1881 Adele Thienemann und der andere Bruder Carl 1884 Martha geheiratet hatten, vermählte sich der dritte Bruder Gerhart Hauptmann 1885 nach vierjähriger Verlobungszeit mit Marie Thienemann (1.7.1860 Berlin – 6.10.1914 Dockenhuden), auf die zuerst Carl ein Auge geworfen hatte.

Durch diese Verbindung war Hauptmanns finanzielle Situation gesichert, denn Marie Hauptmann hatte von ihrem Vater geerbt und finanzierte Gerhart Hauptmanns nicht gerade bescheidenen Lebensstil und seine beruflichen Versuche; so seine Studien und den Aufenthalt in Italien, wo er Bildhauer werden wollte und ebenso die drei Kinder, die 1886 (Ivo), 1887 (Eckart) und 1889 (Klaus) geboren wurden. Erst als er 1892 mit seinem Stück „Die Weber“ seinen literarischen Durchbruch hatte, kam damit auch der finanzielle Erfolg. Aber kurz darauf trat auch schon eine schwere Ehekrise ein. Das Scheitern der Ehe war, so Rüdiger Bernhardt, „latent vorhanden und Carl Hauptmann stellte schon bei seinen Besuchen im August 1889 in Erkner fest, dass die Atmosphäre im Hause meist gespannt war.“ 9)

Marie entsprach nicht „der von [Hauptmann] lebenslang geliebten und gesuchten Kind-Frau (…).“ 10). Das war eher bei Hauptmanns zweiten Frau der Fall: Margarete Marschalk (7.1.1875 – 17.1.1957 Schäftlarn). 1889 lernten sie sich kennen, vier Jahre später wurde sie seine Geliebte, 15 Jahre später seine zweite Ehefrau.

1893 gestand Hauptmann seiner Ehefrau Marie, dass er ein Liebesverhältnis mit Margarete Marschalk begonnen habe. „Die folgenden zehn Jahre wurden eine zerrüttete Ehe ebenso geführt wie eine intensive Liebesbeziehung. (…) Immer wieder quälte sich Hauptmann mit Lösungen, mit beiden Frauen zu leben. Eine Ehe zu dritt plante er (…). Sie trat nicht ein.“ 11)

Das Ehepaar trennte sich räumlich. Marie blieb aber Hauptmanns Partnerin „in geschäftlichen Dingen ebenso wie in künstlerischen Fragen (…).“ 12)

„Ende 1899 wurde Margarete schwanger; Marie war noch immer nicht zur Scheidung bereit. Aber Hauptmann hatte im Oktober 1899 in Dresden-Blasewitz den Bau eines Hauses für Marie und die Kinder beginnen lassen und wenige Tage darauf einen Bauplatz für Margarete und sich in Agnetendorf gekauft. (…) Marie zog im September 1900 in das ihre, Margarete brachte am 1. Juni 1900 den Sohn Benvenuto (…) zur Welt. (…) Noch immer bestand Hauptmanns erste Ehe, noch immer war der Dichter zwischen den Orten unterwegs: (…),.“13) so Biograf Rüdiger Bernhardt.

1904 kam es schließlich zur Scheidung. Im selben Jahr heiratete Hauptmann Margarete Marschalk. Marie Hauptmann starb 1914, als sie anlässlich der bevorstehenden Geburt eines Enkelkindes zu Besuch bei ihrem Sohn, dem Maler Ivo Hauptmann, in Dockenhuden, war. „Gerhart Hauptmann reiste zum Abschied an und widmete ihr weitere [er hatte sich auch schon früher literarisch über Marie Hauptmann ausgelassen, R.B.] verklärende Dichtungen (Der große Traum). Ivo Hauptmanns Bild der Mutter aus dem Jahr 1905 ist in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt, ein weiteres Porträt von ihr (1907) wurde als Geschenk der Witwe des Malers vom französischen Staat angenommen und an das Musée d‘Orsay weitergegeben. Marie Hauptmann war Mitglied der französischen Liga zur Erhaltung der Menschenrechte (Ligue des droits de l’homme, LDH) in Paris.“ 14)

Margarete Marschalk hatte Hauptmann im Alter von 14 Jahren in Berlin, wo sie aufwuchs, kennengelernt, „als er mit ihrem Bruder, dem Komponisten Max Marschalk, die Musik zu Hanneles Himmelfahrt besprach. Die Uraufführung dieses Werkes im Nov. 1893 brachte die entscheidende Wiederbegegnung des Dichters mit M.M., die inzwischen Lieblingsschülerin des Geigers Joseph Joachim geworden war und am Anfang einer vielversprechenden Laufbahn als Geigerin stand.“ 15)

Sie trat als Schauspielerin am Deutschen Theater in Berlin und war später am Lobe Theater in Breslau engagiert.

1900 gebar sie den Sohn Benvenuto (1900-1965): Vater Gerhart Hauptmann; 1910 kam noch ein weiteres Kind auf die Welt, dieser Sohn starb aber kurz nach der Geburt.

Ein Jahr nach der Hochzeit mit Margarete Marschalk verliebte sich Hauptmann in die (damals 16-jährige] Schauspielerin Ida Orloff (1889-1945). „Sie war die Verkörperung der Kindfrau, die Hauptmann lebenslang suchte und liebte (…). Es waren stets die jungen Mädchen, die Hauptmann begeisterten, ob sie in der Realität Margarete Marschalk, Else Lasker-Schüler oder Ida Orloff hießen, ob sie ihm als ‚Grabesblume‘ erschienen, wie auf der italienischen Reise 1897 jene Elfjährige mit dem seidigen blonden Haar, Hauptmanns Leben, seine Träume und sein Werk waren voll den jungen Mädchen, die zumeist langes blondes Haar trugen, überaus schlank – knabenhaft -, hingebungsvoll, opferbereit und vor allem unberührt waren.“ 16).

Wieder träumte Hauptmann von einer Liebe zu dritt. Wieder wartete die Ehefrau. Er „nahm, mit Margaretes Zustimmung, in Göhren auf Rügen über Tage hinweg im Juni 1906 Abschied von Ida Orloff. (…) Hauptmann und die Orloff sahen sich in den nächsten Jahren mehrfach wieder und er soll ihr, nachdem die Leidenschaft gemildert, die Erotik nicht weniger geworden war, 1909 vorgeschlagen haben, ‚das alte Verhältnis jetzt, da sie beide verheiratet sind, wieder aufzunehmen und ihm noch einmal als Muse und Mätresse zur Seite zu stehen.‘ Gier sei in ihm gewesen, ‚sie zu behalten: als ewige Mätresse, als Anregerin und Auslöserin gelegentlicher Rasereien‘. (…) Eine neue Beziehung kam nicht zustande. Später wechselte man freundliche Briefe miteinander; die Orloff gratulierte Hauptmann zum 70. Geburtstag und kehrte dabei zum ‚Sie‘ zurück (…).“ 17) .

Hauptmanns „Träume nach einer Kind-Frau ‚jung, zart, ziemlich gross, unverdorben (…)‘“ 18) blieben, und Margarete blieb die Ehefrau.

„Als Gastgeberin auf dem Wiesenstein begrüßte Margarete Hauptmann Besucher wie den Lyriker Oskar Loerke, der als Pianist mit ihr musizierte; man tauschte Noten und Geschenke aus. Gelegentlich trat sie auch noch öffentlich als Geigerin auf, so etwa im Februar 1918 bei einem Wohltätigkeitskonzert in Hamburg. 1931 zählte sie – gemeinsam mit Anita Augspurg, Gertrud Bäumer [Gertrud-Bäumer-Stieg], Vicki Baum, Helene Böhlau, Katia Mann und Ina Seidel – zu den Gründungsmitgliedern der von Constanze Hallgarten ins Leben gerufenen deutschen Gruppe der Ligue internationale des Mères et des Educatrices pour la Paix (Weltfriedensbund der Mütter und Erzieherinnen). Nach Hauptmanns Tod und der Vertreibung aus Schlesien 1946 übersiedelte sie ins oberbayerische Ebenhausen; im dortigen Sanatorium verstarb sie 1957.“ 19)

Die Begleiterin

Eine Frau, die Gerhart Hauptmann beruflich begleitete und die einen Teil zu seinem literarischen Erfolg beitrug, war Elisabeth Jungmann (1894 Lublinitz – 28.12.1958 Rapallo). Sie war von 1922 bis 1933 Gerhart Hauptmanns Sekretärin Übersetzerin seiner Werke ins Englische, Verwalterin des Haushaltes. Gerhart Hauptmann bestand darauf, dass man sie „seine Helferin“ nannte, „sie, die Tag für Tag sein Diktat und seine Notizen aufzeichnete und oft in der abendlichen Tischrunde das tagsüber Entstandene zum erstenmal vorlas. (…) Sie führte die umfangreiche Korrespondenz und begleitete die Familie Hauptmann auf ihren weiten Reisen. In der Sommerresidenz des Dichters, in Hiddensee, lernte sie im Sommer 1933 den Dichter und Grandseigneuer Rudolf G. Binding kennen (…). Als der Dichter [Hauptmann] erkennen musste, dass zwischen seiner treuen Helferin und Binding eine tiefe Neigung bestand, gab er sie schweren Herzens frei, und sie folgte dem Mann ihrer Wahl in sein Dichterhaus am Starnberger See. Die nationalsozialistischen ‚Rassengesetze‘ machten eine Eheschließung unmöglich [Elisabeth Jungmann war jüdischer Herkunft, R. B.], aber Rudolf G. Binding [13.8.1867 – 4.8.1938] hat sich trotz schwerster Gefährdung bis zu seinem Tode nicht von Elisabeth getrennt. Sein großangelegter Gedichtzyklus ‚Nordische Kalypso‘ ist ein einziges Preislied auf die geliebte Frau, der kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges die Flucht nach England gelang“ 20).

Unterstützung bei der Emigration bekam die nach dem Tod von Binding mittellos dastehende Elisabeth Jungmann nicht etwa von Gerhart Hauptmann, der auch seiner Schwägerin Elsa Bernstein, die ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, nicht behilflich war, sondern von H. G. Fiedler, Professor für deutsche Literatur und Sprache an der Universität Oxfort und Bekannter Gerhart Hauptmanns. „Bereits 1927 hatte Jungmann Max Beerbohm in Rapallo als Übersetzerin bei einer Begegnung im Dienst Hauptmanns kennengelernt und konnte ihn nun ansprechen. Er kondolierte ihr auch zu dem Tod ihrer Mutter im KZ Auschwitz. Sie arbeitete im Krieg als Assistentin im Jewish Central Information Office in London, dann für das Political Intelligence Department. Nach dem Krieg blieb sie in London und arbeitete für die Control Commission for Germany and Austria. In dieser Funktion half sie im Nachkriegsdeutschland beim Wiederaufbau des Erziehungswesens. Beerbohm befürwortete ihre britische Staatsbürgerschaft. Sie besuchte ihn jeden Sommer in seinem italienischen Sommerhaus in Rapallo.

1951 starb Florence Kahn, die Frau Beerbohms. Jungmann übernahm die Bestattungszeremonie und wurde zu Beerbohms Vertrauten. Als Gastgeberin empfing sie an seiner Seite zahlreiche Gäste, (…)

Kurz vor seinem Tod heiratete Jungmann Beerbohm am 20. April 1956, sodass sie ihn nach italienischem Recht beerben durfte. Einen Monat später starb er, sie wurde seine Nachlassverwalterin. Die Nachfolge nach ihrem eigenen Tod trat zwei Jahre später ihre Schwester an.“ 21)

Eine von Hauptmanns Schwiegertöchtern war Eva Hauptmann, geb. Bernstein (9.11.1894 München – 23.9.1986 Würzburg), Geigerin, Professorin für Musik an der Hochschule für Musik in Hamburg. Sie war die Tochter von Elsa Bernstein, die unter dem Pseudonym Ernst Rosmer zahlreiche Gedichte und Theaterstücke, u. a. das Märchen „Königskinder“, das Engelbert Humperdinck in Musik umsetzte, verfasste. Elsa Bernstein wurde in der NS-Zeit ins KZ Theresienstadt deportiert, wo sie in einem der Prominentenhäuser untergebracht war. Sie überlebte diese Zeit und kam nach der Befreiung aus dem KZ zu ihrer Tochter Eva Hauptmann nach Hamburg, die damals in der Gustav-Leo-Straße 4 wohnte. Dort schrieb Elsa Bernstein ihre Erinnerungen an Theresienstadt auf.

Eva Bernstein, verheiratete Hauptmann gab schon im Alter von 14 Jahren öffentliche Konzerte. 1919 studierte sie ein Jahr in Paris bei Nadia Boulanger. Verheiratet war sie mit Klaus Hauptmann (Heirat 1919), Sohn des Schriftstellers Gerhart Hauptmann, der ein Freund von Elsa Bernstein war und in ihrem literarischen Zirkel in der Münchner Briennerstraße verkehrte.

Eva und Klaus Hauptmanns erste Kind Michael wurde am 18.8.1920 in Berlin und das zweite Kind, die Tochter Barbara (später verheiratete Siegmann) am 14.9.1922 im Allgäu geboren.

1924 ging Eva Hauptmann mit ihrem Mann und den Kindern nach Hamburg. 1925 begann sie am Voghtschen Konservatorium an der Rothenbaumchaussee zu unterrichten. Sie gründete außerdem ein Kammerorchester. 1927 absolvierte sie die staatliche Prüfung zur Violinpädagogin. 1935 wurde sie wegen ihrer jüdischen Herkunft von väterlicher Seite aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. „In ihrer Not wendet sie sich auch an Winifred Wagner, die ihr in einem Brief vom 27.4.1937 gute Ratschläge für ein Schreiben an die Privatkanzlei des Führers gibt: ‚Dabei betonen Sie in erster Linie den starken Prozentsatz ihres arischen Blutes, denn soweit ich mich erinnere, sind Sie blond, hellhäutig etc. Schicken Sie ein Bild mit ein – es besteht eine Verordnung, wonach das Erscheinungsbild sehr oft ausschlaggebend bei Entscheidungen Ihrer Art ist. Sodann würde ich alle arischen Ahnen zusammenkramen – trotzdem aber die Verdienste ihres Großvaters um Wagner ins rechte Licht setzen. – Es hört sich alles schrecklich dämlich an, was ich Ihnen da schreibe, aber Sie sollen wissen, dass ich Ihnen gerne helfen würde.“ 22) Eva Hauptmann durfte dennoch nicht arbeiten und musste von April 1944 bis Kriegsende Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg konnte sie bald ihre Unterrichtstätigkeit an der Städtischen Schule für Musik und Theater wieder aufnehmen. Als 1950 die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg neu gegründet wurde, wurde sie Dozentin der Ausbildungsklasse, 1955 wurde Eva Hauptmann zur Professorin befördert, 1970 legte sie ihre Lehrtätigkeit nieder.

Text: Dr. Rita Bake