Wielandstraße

Eilbek (1866): Christoph Martin Wieland (5.9.1733 Oberholzheim – 20.1.1813 Weimar), Dichter. Übersetzer und Herausgeber in der Zeit der Aufklärung. Freimaurer.

Siehe auch: Unzerstraße

Siehe auch: Schopenhauerweg

Christoph Martin Wieland entstammte einer evangelischen Pfarrersfamilie.

Sein Vater war der Theologe Thomas Adam Wieland d. J. (1704 – 1772), seine Mutter Regina Katharina, geb. Kick (1715 -1789).

Über Wielands weiteren Werdegang heißt es in Wikipedia u. a.: „Im pietistischen Internat zu Kloster Berge bei Magdeburg, das Christoph Wieland ab 1747 besuchte, wurde der junge Wieland zu einem großen Verehrer Friedrich Gottlieb Klopstocks [Klopstockstraße]. Ohne Abschluss beendete er die Klosterschule und schrieb sich 1749 an der Universität Erfurt zum Studium der Philosophie ein. (…). Im Sommer 1750 brach er das Studium ab und kehrte ins väterliche Haus nach Biberach zurück.“1)

Der 17-jährige Wieland verliebte sich in seine zwei Jahre ältere Cousine Sophie Gutermann (1756-1793), die spätere Schriftstellerin Sophie von La Roche. Das Paar verlobte sich, und Wieland fühlte sich nun nicht mehr einsam.

Doch 1753 löste Sophie Gutermann die Verlobung und heiratete den kurmainzischen Hofrat Georg Michael Anton La Roche.

Wieland, der nach seinem Studium als Hauslehrer tätig war, tröstete sich mit einer erneuten Verlobung, Diesmal war die Auserwählte die Berner Patriziertochter Julie Bondeli (1,1,1732 Bern – 8.8.1778 Neuenburg), eine spätere Sallonière. Auch diese Verlobung ging in die Brüche.

Als Wieland ab 1760 in Biberach zum Kanzleiverwalter ernannt wurde, verlobte er sich ein Jahr später mit der Katholikin Christine Hogel. Wielands Eltern erlaubten nicht, dass das Paar wegen der konfessionellen Unterschiede heiratete. Wieland stellte daraufhin Christine Hogel als seine Haushälterin ein. 1763 wurde Christine schwanger; das Kind starb bald nach der Geburt.

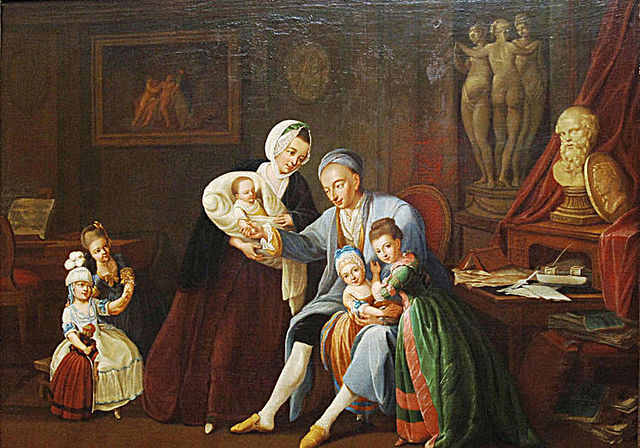

Wielands Eltern drängten den Sohn, sich mit einer anderen zu verehelichen und so heiratete Wieland auf Drängen seiner Eltern 1765 die Augsburger Kaufmannstochter Anna Dorothea von Hillenbrand (8.7.1746 Augsburg – 9.11.1801 Oßmannstedt). Dazu heißt es in der Allgemeinen deutschen Biographie: „Der so oft Verliebte behandelte die Heirath gut bürgerlich als eine Geschäftssache ohne Phantasie und ohne Liebe. Nachdem ihm selbst manches Heirathsproject gescheitert war und Eltern und Freunde lange nach einer vermöglichen Braut für ihn ausgeschaut hatten, ließ er sich von ihnen, er wußte selbst nicht recht wie, ein ganz artiges, liebenswürdiges Geschöpf beilegen.“ 2)

Anna Dorothea war für Wieland keineswegs ein „idealisches Mädchen“. „Sie ist ein gutes, gefälliges, angenehmes Hausweibchen“. Dazu heißt es 1987 in der Allgemeinen Deutschen Biographie: „Sie war nur Hausfrau und Mutter und hat nach Wieland’s Versicherung nicht einmal die Werke ihres Mannes gelesen. Ganz natürlich, daß sie den Kreisen der literarischen Damen Weimars ferne blieb. Schiller fand sie ‚ein so nachgiebiges, gutmüthiges Geschöpf als W. braucht, um in der Ehe nicht ein unglücklicher Mensch zu sein‘.“ 2)

Anna Dorothea machte Wieland, wie dieser selbst äußerte, „in der That glücklich“. Das Paar bekam vierzehn Kinder.

Bis zur Heirat waren Wielands Gedichte noch verträumt und schwärmerisch, danach zeigten sie sich ironisch und nüchtern: „Nicht Liebe und Geist, sondern Geld und Verstand herrschen in der Welt“, stellte Wieland fest und wurde zu einem Vertreter der Aufklärung.

Wieland machte sich auch Gedanken über die Wechseljahre der Frauen. So schrieb er 1759 an J. G. Zimmermann über die Wechseljahrbeschwerden seiner Mutter: „Ohne krank zu seyn, oder ein schwaches Temperament zu haben, ist sie einer Menge kleiner Zufälle unterworfen, welche mich zuweilen besorgt machen. Sie hat seit mehr als einem Jahr eine art von fliegenden Schmertzen, die nur ein paar Augenblicke dauren aber von der heftigsten Art sind, bald in der Fußsole, bald im Bein, bald im Wirbel des Kopfs, bald im Rücken, bald zwischen den Augen etc. Bald gleicht dieser Schmerz einem Krampf, bald einem Stich oder etwas dergleichen. Sonst hat sie alle Symptome einer guten innerlichen Constitution. Sie ist mehr mager als fett, und weder vapeurs noch hysterischen Zufällen unterworfen.

Ungeachtet der sanftmüthigsten Gemüthsart scheint sie viele Galle zu haben. Ihre Umstände unterwerfen sie auf eine unvermeidliche Art vielem und fast täglichem Verdruß, den Sie zu verbergen und in ihrer Brust zu verschliessen sich bemüht. Ob nicht hieraus gewiße der Gesundheit nachtheilige Folgen entspringen, werden Sie am besten wißen. Meine Besorgnis geht eigentl. aarauf, Sie ist ungefehr 46 Jahre alt, und nehert sich allso einer gewißen Periode, welche, wie ich schon öfters erlebt habe, manchen Frauenzimmer sehr gefährlich ist. Ich möchte also nur das von Ihnen wißen, ob es nicht möglich sey durch hippoccratische Künste oder eine gewisse Diät etc. zu machen, daß diese Veränderung minder gefährlich sey, und wie man die Sache dißfals anstellen müßte. Wenn Sie aus meiner verworrenen Relation nicht klug werden können, so fragen Sie mich so lange biß Sie mich verstehen.“ 3)

Ab 1769 arbeitete Wieland als Professor für Philosophie in Erfurt, 1772 wurde er auf Bitten der verwitweten Herzogin und Komponistin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (1739-1807) Prinzenerzieher ihrer Kinder. Anna Amalia regierte das kleine Fürstentum knapp zwanzig Jahre, bis ihr Sohn volljährig wurde, und gründete an ihrem Hof den „Musenhof“, einen Treffpunkt meist bürgerlicher Intellektueller, die sich den Wissenschaften und Künsten verschrieben hatten und die von Anna Amalia eingeladen worden waren. An diesen Treffen nahm auch Wieland teil, der hier u. a. auf Goethe (Goethestraße) und andere stieß und mit ihnen teilweise laut und heftig diskutierte.

Nach Amtsantritt des von ihm erzogenen jungen Herzogs verließ Wieland den Weimarer Hof und kaufte sich ein Gut bei Weimar, um sich dort ganz der Schriftstellerei hinzugeben und sich als Landwirt zu betätigen. Dort erhielt er auch Besuch von seiner früheren Verlobten Sophie von LaRoche mit deren Enkelin Sophie Brentano (Brentanostraße).

Nach dem Tod seine Ehefrau und nachdem das Gut zu einer finanziellen Belastung geworden war, kehrte Wieland zurück nach Weimar.