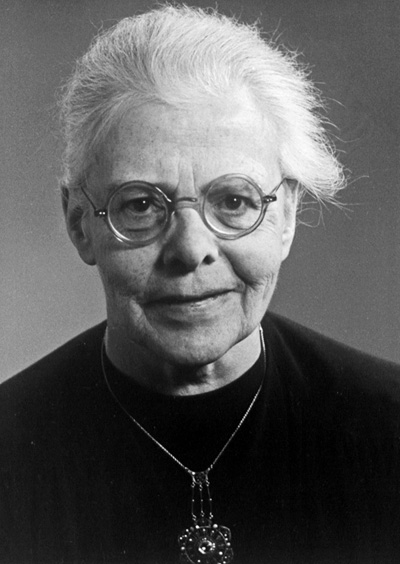

Emmy-Beckmann-Weg

Niendorf, seit 1980 benannt nach Emmy Beckmann (12.4.1880 Wandsbek – 24.12.1967 Hamburg), Hamburgs erste Oberschulrätin, Bürgerschaftsmitglied vor und nach dem Zweiten Weltkrieg (DDP und FDP), maßgeblich an der bürgerlichen Frauenbewegung beteiligt

Siehe auch: Gertrud-Bäumer-Stieg, Helene-Lange-Straße

Siehe auch: Zur Person Gustav Frenssens im Artikel: Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Siehe zu Gustav Frenssen auch: Anna-Hollmann-Weg, Anne-Frank-Straße

Siehe auch: Babendiekstraße, Guldtweg, Jörn-Uhl-Weg

Siehe auch: Friedrich-Naumann-Straße, Heimfeld (1929): Dr. Friedrich Naumann (1860-1919), Mitbegründer der FDP, Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, Reichstagsabgeordneter

Emmy Beckmanns Grabstein steht im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Auf ihm ist auch der Name ihrer Schwester verewigt. Der Grabstein ihres Bruders liegt vor dem Garten der Frauen.

Neben ihrer Zwillingsschwester Hanna hatte Emmy Beckmann noch einen Bruder, der später als Pastor arbeitete. Ihre Mutter starb nach der Geburt der Zwillinge am Kindbettfieber. Der Vater ging eine neue Ehe ein, zu den drei Kindern kamen im Laufe der Zeit noch vier Geschwister hinzu.

Trotz zweier Dienstmädchen mussten die Zwillingsschwestern im Haushalt stark mithelfen und die jüngeren Geschwister hüten. In die Berufslaufbahn der drei Geschwister aus erster Ehe griff der Vater allerdings nicht ein. Die leibliche Mutter hatte für den Zweck der Ausbildung und Bildung der beiden Mädchen eine Erbschaft hinterlassen. Nach dem dreijährigen Besuch des Seminars der Klosterschule in Hamburg bestand Emmy Beckmann im Jahre 1900 das Examen für die Lehrbefähigung an mittleren und höheren Schulen. Danach arbeitete sie fast drei Jahre lang als Erzieherin in England. Nach einem dreimonatigen Studienaufenthalt in Paris wurde sie 1903 Lehrerin an der Töchterschule in Husum. Ihr Bruder arbeitete damals als zweiter Pastor der Gemeinde Hennstedt bei Heide.

In dieser Zeit lernte Emmy Beckmann „durch eine kritische Auseinandersetzung mit Peter Moors ‚Fahrt nach Südwest‘, in der es unter anderem um die Frage geht, wie sich Kolonialpolitik und Glaube ans Evangelium vertragen oder nicht vertragen können“,1) den Schriftsteller und ehemaligen Pastor Gustav Frenssen (1863-1945) kennen. Nach ihm, der lange Zeit in Blankenese gelebt hatte, wurde dort nach seinem Tod eine Straße benannt. In den 1980er-Jahren wurde die Straße wegen Frenssens nationalsozialistischer Nähe umbenannt.

Frenssen, der als Gegenpol seiner schriftstellerischen Arbeit „(…) das Spiel mit einem gesunden jungen Weib“ 2) liebte, war, als er Emmy Beckmann kennenlernte, bereits seit 1890 mit Anna, geb. Warft, verheiratet. Das hielt Frenssen jedoch nicht davon ab, mehr mit Emmy Beckmann „im Sinn“ zu haben, wie Helmut Stubbe da Luz in seinem Aufsatz über Emmy Beckmann schreibt. „Ein Jahr lang diskutierten er und Emmy Beckmann (…), ob es moralisch vertretbar sei (…), daß ein ‚edles Weib‘ sich ‚ihrem Helden‘ hingebe, wobei Frenssen darauf brannte, die Rolle dieses Helden zu übernehmen und auch Wendungen genug fand, den beabsichtigten Ehebruch (einem von vielen, wie er 1941 in seinem Lebensbericht angegeben hat) in schönstem Licht erscheinen zu lassen: ‚Wenn ‚dieser Held‘ in das Leben eines Weibes nicht hineintritt, so wird sie mit Recht meinen, daß es ihr Schicksal ist, ohne Liebe durchs Leben zu gehen. Wenn er aber kommt und bittet sie um Liebe (…), so soll sie ihm ihre Liebe geben (…). Es ist wahr, daß sie [die Frau, wenn sie Liebe gibt] sich auch Leid und Not schafft; aber ich bin der Meinung, daß diese Not für die Seele fruchtbar ist, während die Not lebenslänglicher Jungfernschaft nach dem, was wir sehen, auf die Weiberseele verdorrend wirkt.‘ (…) Frenssen hoffte ganz allgemein, daß die gebildeten, berufstätigen Frauen, denen die Gesellschaft (…) formal oder informell den Ehestand bis zur Unmöglichkeit erschwerte, sich gegen diese ‚Unnatürlichkeit und Ungesundheit und ungeheure Ungerechtigkeit‘ wenden und ‚sich ein Liebesglück außerhalb der Ehe suchen‘ würden. Die ‚Lehrerinnen, Künstlerinnen, Krankenschwestern‘ hätten dafür nach Frenssens abstruser Erwartung auch bald weitgehende Billigung erwarten dürfen, ‚weil damit die Schweinerei der Prostitution so ziemlich abgeschafft sein‘ würde.“ 3)

Bei Emmy Beckmann sah Frenssen die „Gefahr, ihr ‚Schönstes und Bestes als Schuld‘ anzusehen und ‚darüber zum Krüppel‘ zu werden. Diese mag ihrerseits in dem Dichter (…) jenen Typus des ‚ewigen‘ Mannes erblickt haben, den sie fast zwei Jahrzehnte später unter freilich fast ausschließlich politischem Aspekt geißeln sollte (…). ‚Der ‚ewige Mann‘ ist unbeirrbar eitel auf seine Überlegenheit als Mann, unbelehrbar durch eigenes Fiasko und skrupellos in der Behauptung seiner Machtstellung‘“. 3)

Frenssen stellte auch pubertierenden Mädchen nach, weil er meinte, sich einer so genannten ‚Jungmädchennot‘ annehmen zu müssen. Er fragte sie nach ihren Vorstellungen von Liebe und Sexualität aus, ohne dabei auf ihre meist schamhaften Gefühle Rücksicht zu nehmen. Derartige „Beschäftigungen“ mit jungen Mädchen dienen oft der Befriedigung männlicher sexueller Lust und werden von jungen Frauen als sexuelle Übergriffe empfunden, über die sie aber oft schweigen.

1906 ging Emmy Beckmann nach Göttingen und Heidelberg und studierte sieben Semester Geschichte, Englisch und Philosophie. Gustav Frenssen, der nun doch gemerkt hatte, dass Emmy Beckmann mit ihm keine sexuelle Beziehung wünschte, stellte 1907 resigniert fest: „‘Ich sehe, daß da nichts zu machen ist (…). Es sind verschiedene Geister in uns. (…) Sie sind mehr Kultur, ich mehr wilde Natur (…).‘ “ 3)

1909 machte Emmy Beckmann Examen. Von Ostern 1910 bis Ostern 1912 arbeitete sie als Oberlehrerin an der Privatschule von Fräulein Schneider und dann bis Ostern 1914 an der Schule des Paulsenstifts (siehe zum Paulsenstift auch: Wohlwillstraße) als Vertretung einer studierenden Lehrerin. 1914 bewarb sie sich an der privaten Hamburger Gewerbeschule für Mädchen. Sie erhielt eine Anstellung und blieb dort bis 1924.

Zwei Jahre vor Emmy Beckmanns Ausscheiden, 1922, wurde die Schule verstaatlicht, erhielt den Namen Schule für Frauenberufe, und Emmy Beckmann wurde deren stellvertretende Direktorin. 1924 ging sie als Studienrätin an eine der neu eingerichteten Aufbauschulen für begabte Volksschülerinnen. Zwei Jahre später berief sie das Kollegium der staatlichen Oberrealschule Hansastraße, der späteren Helene-Lange-Schule, zur Schulleiterin. Dort führte Emmy Beckmann die Schülerselbstverwaltung ein und sorgte dafür, dass die Schule 1927 in Helene-Lange-Oberrealschule umbenannt wurde. Im selben Jahr wurde Emmy Beckmann Hamburgs erste Oberschulrätin. Ihre Nachfolgerin an der Oberrealschule wurde ihre Schwester Hanna, mit der sie zusammen in der Oberstraße 68 lebte.

Die Kontakte zu Frenssen waren in der Zeit immer seltener geworden, nicht nur wegen Zeitmangels, sondern auch, weil ihre politischen Meinungen und Wege auseinandergingen.

1933 wurden Emmy Beckmann und ihre Schwester Hanna wegen „nationaler Unzuverlässigkeit“ von den Nationalsozialisten vorzeitig pensioniert.

Noch nach Mai 1932 hatte Emmy Beckmann eine mutige „Anti-Nazi“ Schrift mit dem Titel „Um Stellung und Beruf der Frau“ verfasst und veröffentlicht. Darin heißt u. a.: „Es ist wieder einmal ein Kampf um Stellung und Beruf der Frau entbrannt, der alles in Frage stellt, was als sicherer Boden gewonnen zu sein schien. (…) Wie diese ganze Ablehnung des neuen Frauentums, seiner Stellung und seines Einflusses aufgefangen und gesammelt ist in der Nationalsozialistischen Partei, ist allgemein bekannt und soll hier heute nicht im einzelnen erörtert werden. Auch handelt es sich nicht, darf sich in unserer neutralen Berufsorganisation nicht handeln um eine Stellungnahme zu den politischen Zielen der Partei. Nur Ausgang, Grundlagen und beherrschende Richtung der Gedankengänge und Stimmungen zur Frauenfrage sollen Gegenstand dieser Betrachtung sein. Ich glaube, daß es nötig ist, daß die Frau unserer Tage diese innere Einstellung weiter Kreise klar erkennt, um nicht vor der Geschichte ihres Geschlechts die Verantwortung auf sich zu laden für einen Rückschritt der Menschheit, wie er kaum je erlebt wurde.

In der Geschichte der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts (…) gibt es unter dem vielfachen Versagen im Menschlichen, (…) kaum etwas Beschämenderes als die Äußerungen von Politikern, Philosophen, Schriftstellern und Pädagogen über Stellung und Aufgabe der Frau. (…) Neben der beschämendsten Nichtachtung oder Verachtung der Frau als geistiger Persönlichkeit stand die Verhimmelung des jungen Mädchens, das sentimentale Preislied auf die Mutter, neben der bedenkenlosen Ausnutzung der Frauenkraft der Proletarierin, der Landarbeiterin die Theorie von der zarten, stets der Schonung bedürftigen Frau des Bürgertums. Dann aber kam die Befreiung und Reinigung der Atmosphäre durch die stetige Arbeit und den scharfen Kampf der Frauenbewegung und später im Weltkrieg die große Bewährung der Frau. Als die Grundlagen der deutschen Republik gelegt wurden, gab es keinen Zweifel: der Frau gebührte das volle Bürgerrecht. (…)

Es ist bekannt, wie die Entwicklung seit Begründung der Verfassung gegangen ist. Wie wenig in dem allmählich sich wieder verfestigenden und erstarrenden, in alte Geleise abrutschenden Parteigetriebe die Frau ihre Auffassungen und Ziele zur Geltung bringen konnte, wie bald die anwachsende Arbeitslosigkeit die Berufsarbeit der Frau nur noch unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz erscheinen ließ. Gleichzeitig sind nun junge Frauen herangewachsen, die – ausgestattet mit der von der vorhergehenden Generation schwer erkämpften Bildung, mit neuen Rechten und Freiheiten – in der ihrer wartenden, Lebensform und den ihnen zufallenden Aufgaben nur Belastung und Verantwortung sehen, die sie nicht wünschen, die ihnen gegenüber dem beglückenden frieden eines Heims, einer engen Familienzusammengehörigkeit von Mann, Frau und Kind als kalter und inhaltsleerer Ersatz erscheint. Und wie überhaupt in unserm Volk in diesem letzten Jahrzehnt der Begriff der Freiheit, der Persönlichkeit am Himmel der Werte niederging und von andern Sternen überstrahlt wurde, so im besonderen für diese jungen Frauen der Stern der Befreiung zu geistigem Menschentum, dem die vorhergehende Generation so gläubig gefolgt war. (…) Es scheint, als ob unsere Zeit sich anschicke, die Aussagen über die Frauen, deren Einseitigkeit und vorurteilsvolle Traditionsgebundenheit uns im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entsetzte, zu überbieten in brutaler Verständnislosigkeit gegenüber dem geistig-seelischen Menschentum der Frau. (…)

Aber täuschen wir uns nicht! Solche Brunnenvergiftung tut ihr Werk; und die jungen Mädchen, die durch Sehnsucht und Ideale, die aus ganz anderen Bereichen stammen, in die Nationalsozialistische Partei hineingezogen sind, werden ihr Bild von Wesen und Ziel der Frauenbewegung doch wohl in erster Linie von den Frauen und Männern empfangen, die ihrer Partei angehören. Können und dürfen wir dem zusehen? Es ist mehr als eine Dankespflicht gegen unsere Vorkämpferinnen und Führerinnen, was uns zur Abwehr solcher Geschichtsfälschung aufruft, es sind die gefährlichen Verirrungen eines jugendlichen begeisterten Idealismus, der durch Zerrbilder abgeschreckt, sich in Haß und Gegnerschaft verliert, wo er verehren und nacheifern müßte. (…)“ (Emmy Beckmann: Um Stellung und Beruf der Frau. o. O., o. J. [nach Mai 1932])

Trotz ihrer kritischen Einstellung zum Nationalsozialismus beantragte Emmy Beckmann Anfang Januar 1934 ihre Aufnahme in den NS-Lehrerbund. Warum sie dies tat, als, wie Helmut Stubbe-da Luz schreibt, „(...) über die ‚neue gemeinsame Erzieher-Gemeinschaft' Illusionen nicht mehr möglich waren, darüber kann nur gemutmaßt werden: Wahrscheinlich wollte sie eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf ihre Vortrags- und vor allem publizistische Tätigkeit treffen. Sie musste sich sagen lassen (was sie freilich schon gewusst haben dürfte), dass die sogenannten 'Paragraph-Vierer' (entfernt aus dem Staatsdienst wegen politischer Unzuverlässigkeit) von der NSLB-Mitgliedschaft ausgeschlossen seien" (Helmut Stubbe-da Luz: Emmy Beckmann, Hamburgs einflussreichste Frauenrechtlerin. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 73, 1987).

Die Schwestern Beckmann zogen sich in die innere Emigration zurück.

Nach 1945 setzte die Schulbehörde Emmy Beckmann wieder in ihr Amt als Oberschulrätin mit dem Ressort Mädchenschulwesen ein. Dort blieb sie, obwohl sie eigentlich nur bis 1948 arbeiten wollte, bis 1949 tätig. Für ihre Verdienste in der Frauen- und Mädchenbildung erhielt sie 1953 als erste Hamburgerin das Große Bundesverdienstkreuz, und 1955 verlieh ihr der Senat den Professorentitel. 1961 erhielt Emmy Beckmann als erste Frau vom Hamburger Senat die Bürgermeister-Stolten-Medaille.

Einen Teil ihrer Lebenszeit hatte sich Emmy Beckmann stets auch der Literatur gewidmet. So war sie von ca. 1914 bis in die 1950er-Jahre Mitglied literarisch-philosophischer Kreise, in denen sie auch Vorträge hielt. Zudem trat sie vor allem in den 1920er-Jahren mit der Veröffentlichung von Aufsätzen und Literaturkritiken hervor. Meistens schrieb sie über Dichter, die die Themen Krieg, Niederlage und Revolution behandelten.

Ihre ersten Berührungspunkte mit der bürgerlichen Frauenbewegung hatte sie 1906 in Göttingen in den von ihr besuchten Oberlehrerinnenseminaren. 1914 gründete sie in Hamburg den Verband der akademisch gebildeten Lehrerinnen mit und wurde bald dessen Vorsitzende. Auch war sie 1915 Gründungsmitglied des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine, dessen stellvertretende Vorsitzende sie bis 1918 und in dessen Vorstand sie bis 1933 war.

Ihre pädagogischen Fähigkeiten stellte sie der Frauenbewegung durch stundenweisen Unterricht an der Sozialen Frauenschule zur Verfügung.

Außerdem war sie in der 1912 gegründeten Vereinigung für Frauenstimmrecht aktiv, der es in erster Linie um die Gleichstellung von Frau und Mann im vorgegebenen Wahlrecht ging. Die Forderung nach Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts stand erst an nächster Stelle.

Emmy Beckmann wurde Helene Langes (siehe: Helene-Lange-Straße) Nachfolgerin als Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins. Dieser Verband forderte neben dem gleichberechtigten Zugang von Mädchen zu allen Bildungseinrichtungen auch die gesonderte Mädchenschule, denn er war der Überzeugung, dass nur in gesonderten Mädchenschulen dem „spezifischen Wesen der Frau“ Rechnung getragen werden könne. 1933 löste sich der ADLV auf.

Emmy Beckmann schrieb weit über 100 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, u. a. für die Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung „Die Frau“. Zudem verfasste sie Broschüren, und zwischen 1926 und 1936 gab sie zusammen mit Irma Stoß die Reihe „Quellenhefte zum Frauenleben in der Geschichte“ (26 Bände) heraus. 1955 setzte sie die Arbeit auf diesem Gebiet fort und gab, zusammen mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Mädchen- und Frauenbildung, Dr. Elisabeth Kardel, die „Quellen zur Geschichte der Frauenbewegung“ heraus, die vornehmlich für Schulen gedacht waren. 1956 und 1957 veröffentlichte sie die Briefsammlungen von Gertrud Bäumer (siehe: Gertrud-Bäumer-Stieg).

1945 bildete Emmy Beckmann u. a. auch mit Olga Essig den Frauenausschuss. 1946 gehörte sie zu den Mitbegründerinnen des Hamburger Frauenringes, in dem sie bis 1952 im Vorstand tätig war. 1947 war sie an der Bildung der Arbeitsgemeinschaft für Mädchenbildung beteiligt. 1948 gründete sie den Hamburger Akademikerinnenbund mit. Von 1949 bis 1952 leitete sie den Deutschen Akademikerinnenbund.

Ihren politischen Weg schlug Emmy Beckmann wohl erst ein, nachdem sie in der bürgerlichen Frauenbewegung führende Positionen errungen hatte. Durch ihren Bruder lernte sie die Schriften des Liberalen Friedrich Naumann (siehe: Friedrich-Naumann-Straße) kennen. 1914 besuchte sie eine Veranstaltung der Hamburger Vereinigten Liberalen, und 1918 nahm sie an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fortschrittlichen Volkspartei (FVP) teil. Als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) wurde sie 1921 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt. Dort war sie hauptsächlich für Schul- und Bildungsfragen zuständig. Sie wehrte sich auch gegen die Kampagne gegen das Doppelverdienertum, die forderte, dass Beamtinnen nach der Hochzeit ihre Stellung kündigen sollten. Von verheirateten Beamten, wenn deren Ehefrauen einen gut besoldeten Posten im öffentlichen Dienst hatten, wurde dies nicht verlangt.

Emmy Beckmann erreichte sogar, dass in Hamburg eine Widerspruchskommission zur Prüfung von Härtefällen eingerichtet wurde. Außerdem sprach sie sich für Frauen in leitenden Positionen aus und forderte, dass analog zu Männern auch Frauen im gleichen Maße verbeamtet werden sollten. Bis 1932 stieg sie innerhalb ihrer Bürgerschaftsfraktion auf den zweiten Platz. Nach 1933 saß Emmy Beckmann nicht mehr in der Bürgerschaft. 1949 nahm sie ihre Tätigkeit aber wieder auf, diesmal für die FDP.

Als 1952 über die einzelnen Abschnitte der neuen Hamburger Verfassung abgestimmt wurde, beantragte Emmy Beckmann, den Artikel 33 um den Satz „Dem Senat müssen Frauen angehören“ zu erweitern. Damit forderte sie schon damals das, was später mit der Frauenquote erreicht werden sollte. Diese Forderung löste jedoch damals nur „allgemeine Heiterkeit“ im hauptsächlich männlich besetzten Parlament aus.

1957 schied Emmy Beckmann aus Altersgründen aus der Bürgerschaft aus. Ihre Bitte, als Politikerin ihre Nachfolgerin bestimmen zu dürfen, wurde von der FDP-Bürgerschaftsfraktion ignoriert.