Grimmstraße

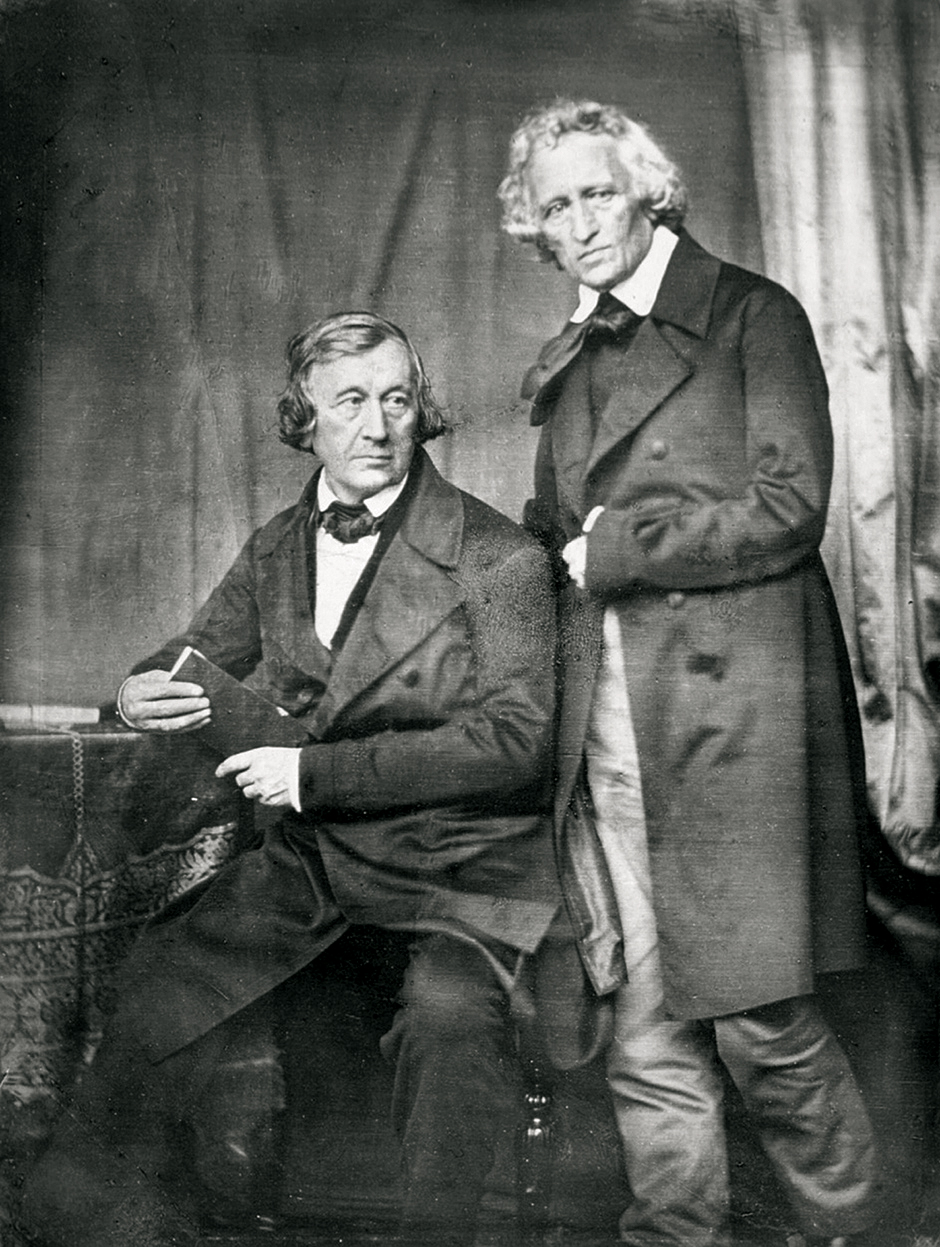

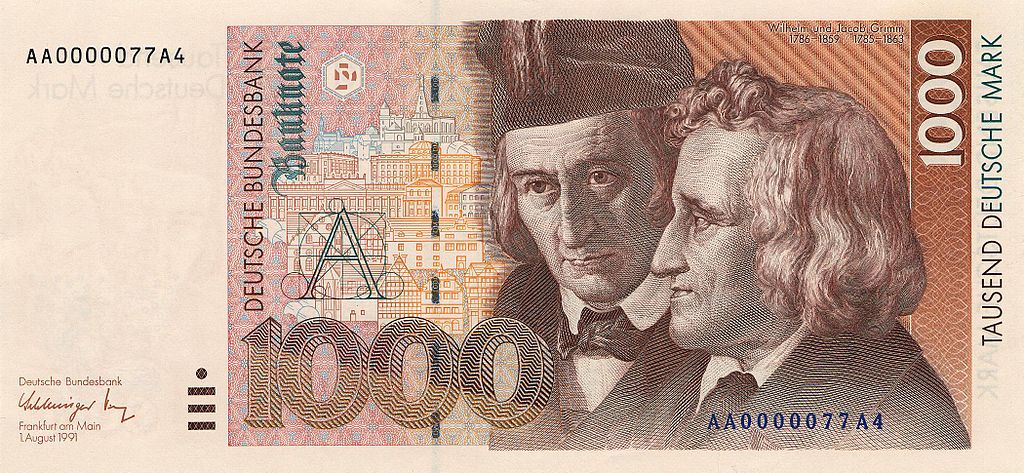

Iserbrook (1930): Brüder Grimm, Jacob (4.1.1785 Hanau – 20.9.1863 Berlin) und Wilhelm Grimm (24.2.1786 Hanau – 16.12.1859 Berlin).

Siehe auch: Bettinastieg

Siehe auch: Droste-Hülshoff-Straße

Siehe auch: Gänselieselweg

Siehe auch: Gretelstieg

Siehe auch: Bechsteinweg

Siehe auch: Simrockstraße

Siehe auch: Schneewittchenweg

Siehe auch: Rumpelstilzchenweg

Siehe auch: Dornröschenweg

Siehe auch: Aschenputtelstraße

Siehe auch: Hänselstieg

Siehe auch: Däumlingtwiete

Siehe auch: Rübezahlstraße

Siehe auch: Rotkäppchenweg

Siehe auch: Rosenrotweg

Siehe auch: Drosselbartweg

Siehe auch: Sterntalerstraße

Siehe auch: Lachmannweg

Die Eltern der Brüder Grimm waren Dorothea, geb. Zimmer (1755-1808) und Philipp Wilhelm Grimm (1751-1796), Jurist und Amtmann. Das Paar bekam neun Kinder, von denen drei als Säuglinge starben. Nach dem Tod der Mutter führte die einzige Tochter Charlotte Grimm (10.3.1793 Steinau an der Straße – 15.6.1833 Kassel), die damals gerade 15 Jahre alt war, bis zu ihrer Heirat den Haushalt. Mit der Haushaltsführung war Charlotte anfangs überfordert. Ratschläge und finanzielle Unterstützung bekam sie von ihrer Tante Henriette Philippine Zimmer (1748-1815), Hofdame der Landgräfin Wilhelmine Karoline von Hessen-Kassel. Tante Henriette ermöglichte den Brüdern Grimm auch die Schulausbildung und das Studium.

Die Geschwister Grimm, Charlotte, Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm bildeten einen gemeinsamen Haushalt. Erst mit der Heirat Charlottes im Jahre 1822, endete diese Gemeinschaft, was auch dazu führte, dass sich Jacob und Wilhelm Grimm nun Gedanken an eine eigene Ehe machten.

Charlotte Grimm heiratete Ludwig Hassenpflug (1794–1862), den Bruder der Hassenpflug-Schwestern, die den Brüdern Grimm über Jahre hinweg Märchen erzählt hatten. Das Paar bekam sechs Kinder. Nach der Geburt der jüngsten Tochter verstarb Charlotte.

Viele der von den Gebrüder Grimm gesammelten Märchen ließen sich die Brüder Grimm von Erzählerinnen und Erzählern zutragen. Zu den wichtigsten Märchenzuträgerinnen gehörten z. B. die Schwestern Hassenpflug.

Marie Hassenpflug (27.12.1788 Altenhaßlau- 21.11.1856 Kassel) Sie war ungefähr fünf Jahre jünger als Jacob und Wilhelm Grimm und lebte – wie auch die Brüder Grimm – in Hanau. Später zog Marie mit ihren Eltern nach Kassel. „Über die Kasseler Schriftstellerin Philippine Engelhard lernt [e] [Marie 1808] Jacob und Wilhelm [Grimm] kennen. (…) Bald gehörte Marie mit ihren Schwestern Jeanette (Johanna) und Amalie (Malchen) einem ‚Kränzchen‘ um die Brüder Grimm an, der legendär wurde und bald ‚Tee‘-, bald ‚altdeutsches Kränzchen‘ genannt wurde. (…) Aus dem Kränzchen von 1808 wurde ab 1811 eine ‚Lesegesellschaft‘, die immer freitags bei den Grimms zusammentraf, die seit 1805 mit ihrem Geschwisterhaushalt in der Marktgasse 17/Ecke Wildemannsgasse [in Kassel] logierten. (…) Die schönsten und später berühmtesten Märchen der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen von 1812 (…) stammen von den Schwestern Hassenpflug und darunter die allerschönsten von Marie Hassenpflug.“1)

Marie Hassenpflug erzählte den Brüdern Grimm die Märchen in den Jahren 1808 bis 1813. 1814 heiratete die 25-Jährige den gleichaltrigen Freiherrn und Lieutenant Caspar von Dalwigk zu Schauenburg. Nach ihrer Hochzeit zog sich Marie aus dem „Kränzchen“ zurück und auch das Märchenerzählen trat in den Hintergrund. Marie wurde Mutter von vier Kindern. Nachdem Caspar von Dalwigk aus dem Militärdienst ausgeschieden war, wurde er Kammerherr der Herzogin Friederike von Anhalt-Bernburg und seine Frau deren Hofdame.

Friedrike von Anhalt-Bernburg verließ nach der Geburt von fünf Kindern ihren Mann und „begann ein unruhiges Wanderleben. Sie bestieg als eine der ersten Alpinistinnen den Montblanc, trieb Sport, versöhnte sich zwischenzeitlich mit ihrem Ehemann, ging wieder auf Reisen und ließ sich schließlich 1817 scheiden.‘ Nach dem Tod ihrer Mutter, der Kurfürstin Caroline verschlimmerte sich Friederikes Zustand. Sie wurde von Verfolgungsängsten heimgesucht und litt an – (…) psychotischen Störungen. Daraufhin wurde sie entmündigt und im kurhessischen Jagdschloss Wabern unter die Bewachung von Husaren gestellt.

Friedrich von Dalwigk übernahm die Rolle eines Gefängniswärters, seine Frau gleichsam die einer Krankenschwester (…)“, 2) die der Patientin – quasi aus therapeutischen Zwecken - Märchen erzählte. Das Ehepaar von Dalwigk blieb bis 1824 im Dienst bei Herzogin Friederike von Anhalt-Bernburg. Dann ging „Friedrich von Dalwigk auf sein Gut nach Hoof, Marie blieb wohl in Kassel. Das Kassler Adressbuch von 1828 gibt als ihren Wohnsitz die Königsstraße Nr. 148 an.“ 3)

Auch Jeanette Hassenpflug (1791-1860) erzählte den Brüdern Grimm Märchen, so z. B. die Märchen Rotkäppchen und Tischlein deck dich. Und ebenso Amalie (Malchen) (1800- 1871), die jüngste der Hassenpflugschwestern steuerte Märchen bei, so z. B. das Märchen von dem Teufel mit den drei goldenen Haaren. Malchen schrieb und publizierte auch selbst. Sie blieb unverheiratet „und lebte später im Haushalt ihres Bruders Ludwig Hassenpflug“. 4) Eng befreundet war Malchen mit der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (siehe Droste-Hülshoff-Straße)

Alle „jungen Märchen-Beiträgerinnen [versiegten] als Quelle für die Brüder Grimm, wenn sie erst einmal verheiratet waren. Die Männer sahen es offenbar nicht sehr gern, wenn ihre Frauen sich weiter mit solchem ‚Kinderkram‘ befassten.“ 5)

Märchen wurden den Brüdern Grimm auch von den Schwestern Wild erzählt. Die Apothekerfamilie Wild lebte in Kassel gleich neben den Brüdern Grimm. „Die Apothekergattin Dorothea Catharina Wild und ihre fünf noch ledigen Töchter erzählten die ersten Märchen, die Wilhelm Grimm aufgrund mündlicher Wiedergabe aufzeichnete.“ 6)

Wilhelm Grimm heiratete 1825 eine der Schwestern Wild: Henriette Dorothea, genannt Dortchen (1793–1867). Von ihr stammen z. B. die Märchen Die drei Männlein im Walde, Frau Holle, Rumpelstilzchen, König Drosselbart, der süße Brei. Das Paar bekam vier Kinder. Dortchen lernte die Brüder Grimm 1805, als sie zwölf Jahre alt war, kennen. Sie war die Freundin der gleichaltrigen Charlotte Grimm.

Dortchens Vater, ein gewalttätiger Mann, billigte nicht die Verbindung zwischen seiner Tochter und Wilhelm Grimm. Die beiden mussten sich heimlich treffen, und als alle anderen Schwestern von Dortchen heiraten durften, wurde ihr dies nicht erlaubt. Sie hatte zu Hause zu bleiben und für ihre kranken Eltern zu sorgen. Nach dem Tod des Vaters kam es schließlich doch noch zur Heirat. Dortchen zog in den Haushalt der Brüder Grimm ein, der durch die Heirat und damit dem Weggang von Charlotte Grimm, der Schwester der Brüder Grimm, frauenlos geworden war. Indem Dortchen in den Haushalt der Brüder zog, war das gewohnte Zusammenleben der Brüder Grimm gesichert. Matthias Heine schreibt dazu in seinem Artikel „Der Schatz der Brüder in der Börde“: „Zum Heiraten waren beide Grimmbrüder ursprünglich nicht geneigt. Sie waren mit der Arbeit verheiratet. (…) als Wilhelm 1825 seine Jugendfreundin Dorothea Wild heiratete, war das nur die Umwandlung einer lange Zeit rein geschwisterlichen Liebe in ein Eheverhältnis. Notwendig wurde die Hochzeit, weil die Schwester Lotte den Haushalt von Jacob und Wilhelm nicht mehr versorgen konnte und nun wohnten die Brüder, die schon als Kinder in einem Bett geschlafen hatten, weiter zusammen. Dorothea nannte Jacob und Wilhelm im Scherz oft ihre ‚zwei Männer‘.“ 7)

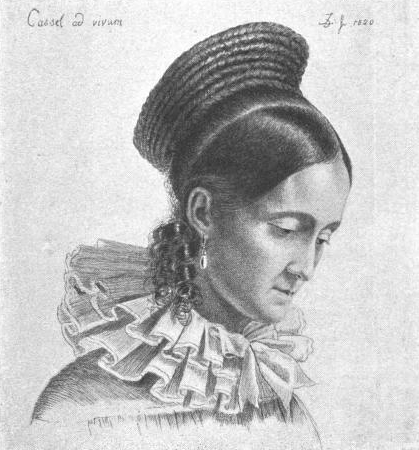

Die Märchenerzählerin Dorothea Viehmann, geborene Katharina Dorothea Pierson (8.11.1755 Rengershausen/heute ein Stadtteil von Baunatal - 17.11.1815) war schon eine verheiratete Frau, als sie 1813 den Brüdern Grimm begegnete. Die Tochter eines Gastwirtes mit französischen (Hugenotten) Wurzeln gab auch französische Märchenvarianten an die Brüder Grimm weiter. Außerdem hatte sie als Kind in der väterlichen Gaststube viele Geschichten und Märchen, die Durchreisende erzählten, gehört. Dorothea Pierson, die 1777 den Schneider Nikolaus Viehmann geheiratet hatte und mit ihm nach Niederzwehren, einem heutigen Stadtteil von Kassel, gezogen war, erzählte den Brüdern Grimm über 40 Märchen und Märchenvariationen. Nach dem Tod ihres Mannes bestritt sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer sieben Kinder als Marktfrau mit dem Verkauf von Gemüse und Ost aus ihrem Garten.

Der jüngste der Grimm-Brüder war der Maler Ludwig Emil Grimm (1790 Hanau – 1863 Kassel). Er war mit Bettina von Arnim befreundet (siehe: Bettinastieg), die er 1809 während seines Studiums an der Kunstakademie in München kennengelernt hatte. Er fertigte von ihr auch eine Bleistiftzeichnung an und beschrieb in seinen „Lebenserinnerungen“ „die Vielseitigkeit, die Eigenwilligkeit und die Kaprizen Bettines, die sich keiner Etikette fügte und sich nicht um ihren Ruf als ‚enfant terrible‘ scherte: ‚Ich kam alle Tage zu ihr. Abends kochte sie an einem alten Kamin Schokolade oder sie prutzelte sonst was zu essen; ich machte Zeichnungen und Skizzen. Dann wurde mit einem allerlibsten Kätzchen gespielt. Am schönsten war es, wenn der alte kolossale Kapellmeister Winter kam und ihr Singunterricht gab. Wenn er kam, sagte sie ihm so viel Artigkeiten, daß der alte Riese ganz freundlich wurde, sich ans Klavier setzte und nun anfing auf dem Klavier herumzuschlagen und mit den großen Händen daraufloszuhämmern, daß jedesmal nachher der Flügel verstimmt, oft auch die Saiten gesprungen waren. Wenn sie nun neben ihm stand und sang, so sah sie aus wie ein klein Kind, da stellte sie sich einen Stuhl hinter ihn und stieg hinauf und schlug mit einer Rolle Noten den Takt auf seinem großen Kopf, der reichlich mit weißen Haaren bedeckt war, die aber abstanden wie bei einem Stachelschwein und auch so hart wie Schweineborsten waren. (…)

Manchmal wurde er über der Bettine ihren Mutwillen, besonders aber über das tektschlagen auf seinem Kopfe mißmutig und stand erzürnt auf und wollte gehen. Wie der Blitz aber hatte die Bettine die Tür schon abgeschlossen, besänftigte ihn und ließ ihn nicht zu Worte kommen und nach einem Glas Zuckerwasser, das sie ihm recht süß machte, hörte der Vulkan auf zu toben (…).“ 8)

Brüder Grimm und Antisemitismus

Der Historiker Felix Sassmannshausen schreibt in seinem für das Land Berlin verfassten Dossier über Straßen- und Platznamen mit antisemitischen Bezügen in Berlin: „Die Brüder Grimm gelten bis heute als wichtige Referenzpunkte für die Germanistik. In den von ihnen veröffentlichten ‚Deutschen Sagen‘ kolportieren sie antijüdische Ressentiments. Jacob Grimm war Gegner der rechtlichen Gleichstellung von Juden, in seinen Briefen bediente Grimm frühantisemtische Tropen.“ 9) Sassmannshausen gibt die Handlungsempfehlung für den Umgang mit diesem Straßennamen: „weitere Forschung, Kontextualisierung.“ 10)